Kaufmann, Musiker und Ruderer

Albert Adolf Vischer-Beck, 2.5.1852 bis 2.11.1905

Stamm E (Stammvater)

Bertha Vischer-Beck, 25.9.1868 bis 2.5.1954

von Bodo Vischer

«Du siehst Deinem Urgrossvater ähnlich», meinte meine Grosstante einst ganz unvermittelt. Oder sagte sie, ich «sei» ihm ähnlich? Genau erinnere ich mich nicht mehr. Auf alle Fälle war ich über diesen Vergleich bass erstaunt. Damals zählte ich etwa 16 Jahre und wohnte, nach einem Einbruch in ihr Haus, einige Tage bei meiner Grosstante. Sie hiess Marguerite Staehelin-Vischer (1900–1981) und war die jüngste Tochter meines Urgrossvaters. Am Morgen frühstückten wir gemeinsam, dann trottete ich zur Schule, wo ich mich durch die Stunden quälte. Ich war alles andere als ein guter Schüler, und als ich später nur probeweise befördert wurde, geriet ich ordentlich ins Schwitzen. Ich erzähle das, weil ich genau darin, wie ich Jahrzehnte später zu meiner Verblüffung herausfinden sollte, meinem Urgrossvater tatsächlich ähnlich war. An diese Art der Ähnlichkeit wird meine Grosstante allerdings gewiss nicht gedacht haben.

Ein mässiger Schüler, doch hochmusikalisch

Anfangs brachte mein Urgrossvater über mehrere Jahre eigentlich recht gute bis sehr gute Noten nach Hause. Aber je weiter er vorrückte, desto mässiger fielen seine Zeugnisse aus, die sein Vater Fritz Vischer-Bischoff (1819–1885), manchmal auch seine Mutter Sally (Salome Maria) Vischer-Bischoff (1824–1888), gegenzeichnen mussten. «Im Rang der 17te von 18. Auf Probe befördert» steht im Zeugnis des Paedagogiums zu Basel im Wintersemester 1868-69. In einem beispielslosen Schlussspurt schaffte er am 13. April 1870 die Matura mit einem «genügend.» Das kam mir bekannt vor.

In seinem letzten Schuljahr hatte er im Griechisch einen jungen prominenten Lehrer, nämlich Friedrich Nietzsche. Nietzsche eilte nicht nur der Ruf voraus, dass er seine Schüler für die Sache zu begeistern vermochte, sondern dass er bei seinen Vorträgen derart hingerissen wurde, «dass er alles um sich her vergass.», wie sich Traugott Siegfried (1851–1936), ein Klassenkamerad meines Urgrossvaters, später erinnern sollte. Zur Illustration gab er folgende Anekdote zum Besten: «In einer Nachmittagsstunde von 3 bis 4 lasen wir Sophokles, und Nietzsche hielt uns einen prächtigen Vortrag über griechische Tragödien und konnte vor eigener Begeisterung nicht aufhören. Es war schon 20 Minuten nach 4 Uhr, und er sprach immer noch zu uns […]. Ein Schüler, der um 4 Uhr sich zu einer Musikstunde hätte einfinden sollen, sah mehrmals auf seine Uhr, wodurch Nietzsche aufmerksam wurde, selber seine Uhr hervorzog und erschrocken und unter den lebhaftesten Entschuldigungen die Klasse verliess.» Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mein Urgrossvater war, der nervös auf seine Uhr schaute. Wie ich nämlich erst Jahrzehnte später entdecken sollte, war mein Urgrossvater hochmusikalisch und erhielt bereits als Schüler drei Stunden Violin-Unterricht pro Woche.

Mein Urgrossvater war also ein mässiger Schüler, umgekehrt aber hochmusikalisch und spielte sogar später einige Jahre als Dilettant im Orchester der Allgemeinen Musik Gesellschaft (AMG) die 2. Geige. Doch davon steht in seinem Nachruf nichts. Dazumal wusste ich nur Bruchstückhaftes über ihn. So habe er spät geheiratet (1894, mit 42 Jahren) und sei früh verstorben (1905, mit 53 Jahren). Nicht ohne Stolz erzählte man sich, dass mein Urgrossvater einige Jahre (1893–1902) das Amt eines italienischen Honorarkonsuls bekleidet habe. Manchmal fiel der Begriff Zio, also Onkel, und ich vermutete, dass ein familiärer Bezug zu Italien bestehen musste, ohne je zu erfahren, wer dieser Zio war. Schliesslich war man auch stolz darauf, dass er einige Jahre den Basler Ruder Club präsidiert hatte. Doch das war bereits schon alles, das an Geschichten und Erzählungen überliefert wurde. Aber ich ahnte, dass dahinter viel mehr stecken musste.

Eine bildliche Vorstellung von meinem Urgrossvater vermittelte eine Photographie, die im Nachruf abgedruckt wurde. Wenn ich diese Photographie heute wieder betrachte, scheint mir, als besässe er einen wachen Blick. Auf einer anderen Photographie, die ihn im Alter von 22 Jahren zeigt (Abbildung 1), wirkt er eher melancholisch-verträumt. Seine Mama hingegen meinte 1874, er mache darauf vielmehr ein etwas grimmiges Gesicht. Ich bleibe dennoch bei meinem Eindruck.

In seinem Nachruf heisst es, er habe im Elternhaus mit seinen drei Geschwistern Fritz, Sally und Juky eine fröhliche Jugend verlebt. Wie soll ich mir dies vorstellen? Spielten die Geschwister immer in inniger Minne? Heckten sie gemeinsam lustige Streiche aus? Ich bin mir da nicht so sicher. Auf einer Photographie aus dem Jahr 1861, wo der Neunjährige mit ernstem Blick in die Kamera blickt, wirkt er alles andere als fröhlich. Vielleicht ist dieser Eindruck auch bloss der längeren Belichtungszeit geschuldet (Abbildung 2).

Eine Kindheit von langen Krankheiten gezeichnet

Während meiner Recherchen stosse ich auf ein schmales, eng beschriebenes Papierbündel, in welchem die Mutter Sally die Entwicklung ihres Drittgeborenen bis zu dessen zwölften Lebensjahr nachgezeichnet hat. Ich lese, dass mein Urgrossvater am 2. Mai 1852 um sieben Uhr geboren wurde und ziemlich gross und stark war. Ich erfahre die Namen seiner Säugamme und Kindsmagd. Ich weiss nun, wann er die ersten Milchzähne bekommen hat und wann er «recht ordentlich Deutsch zu sprechen» begann, nämlich Ende März 1856. Lustige Anekdoten indessen werden nicht erwähnt. Im Gegenteil, je länger ich lese, desto mehr entwickelt sich der Bericht zu einer nicht enden wollenden Krankengeschichte – jenseits der üblichen Kinderkrankheiten wie Masern, Röteln oder Scharlach, die er auch durchlitt. Eine mysteriöse chronische Krankheit schien ihren Anfang im Juni 1856 genommen zu haben, als er über Kopfweh und Fieber klagte. Seitdem fühlte er sich matt und müde. Die folgenden drei Jahre wurde ihm immer wieder eine Kur verordnet. In unterschiedlichen Intervallen verbrachte er mit seiner Mami und seiner Kindsmagd mehrere Wochen auf Bad Schauenburg, auf der Frohburg und in St. Moritz, wo er im Sommer 1859 auch heftige Koliken hatte. Angesichts dessen kann ich mir kaum vorstellen, dass er eine fröhliche Kindheit erlebt hat.

Wegen seiner schwachen Konstitution wagte man es nicht, ihn auf die Schule zu schicken. Stattdessen erhielt er Privatunterricht bei einem Herrn Hotz, doch auch dies ermüdete ihn. Da sich mein Urgrossvater zu Hause langweilte und «seine Stunden bei Hr. Hotz schwierig von Statten gingen», beschlossen die Eltern, ihren Sprössling am 31. August 1859 als «Ausnahmeschüler» doch auf die Schule zu schicken. Dort gefiel es ihm deutlich besser. Es scheint, als hätte sich – unter Schwankungen – sein Gesundheitszustand stabilisiert. Inzwischen zählte er bald acht Jahre, doch von lustigen Anekdoten war noch immer nicht die Rede. Dagegen lässt mich etwas anderes buchstäblich aufhorchen. Am 16. Oktober 1860 erhielt er beim Kapellmeister Eduard Lutz erstmals Violin-Unterricht. Mit acht Jahren also hat er begonnen, das Spiel auf der Geige zu lernen. Es zeichnete sich bei meinem Urgrossvater bereits früh eine einseitige, dafür aber umso ausgeprägtere musikalische Begabung ab.

Die italienische Linie

Aus seiner Schulzeit stammen auch die frühesten Dokumente, die sich von ihm erhalten haben. Es handelt sich dabei um Neujahrsbriefe, in denen er seinem Grossvater, dem Kaufmann und Nationalrat Achilles Bischoff (1795–1867), wünscht, dass «Gott gebe, dass es Dir besser gehen möge.» Seit einem schweren Schlaganfall 1852, war Achilles Bischoff ein Pflegefall.

Als junger Mann hatte sich Achilles Bischoff geschäftlich über ein Jahrzehnt in Oberitalien aufgehalten. Dort hatte er seine beiden – früh verstorbenen – Frauen kennengelernt. Als erstes Maria di Sopranzi (1786–1830), die ihm zwei Kinder schenkte: am 26. November 1824 Salome, genannt Sally, und 1827 Achilles Rudolf. Aus der zweiten Ehe mit Carlotta Balabio (†1840) entstammte der 1835 geborene Sohn Conrad Fritz. Und dieser Conrad Fritz war, wie ich später aus Briefen erfahren sollte, nicht nur der sagenumwobene «Zio», sondern auch der Götti meines Urgrossvaters.

Musikalische Soiréen im Hohenfirstenhof

Bin ich dank Sallys Aufzeichnungen gut über das erste Lebensjahrzent meines Urgrossvaters orientiert, so bleibt das zweite Jahrzehnt für mich weitgehend im Dunkeln. Gewiss wird er weiterhin Violinstunden genommen haben. Angesichts dessen beginne ich mich zu fragen, welchen Stellenwert die Musik in einer Familie von «nüchternen» Kaufleuten einnahm, die seit Generationen mit Farben handelte? Eine Antwort finde ich in den Tagebüchern des Komponisten und Musikdirektors August Walter (1821–1896). Er berichtet von einer «Soirée» im Jahr 1863 mit Johannes Brahms im Hohenfirstenhof.

Die Vorstellung, dass mein Urgrossvater als Elfjähriger anlässlich eines Privatkonzertes Johannes Brahms am Flügel gehört hat, fasziniert mich. Einen glanzvollen Höhepunkt bildete gewiss die «Grosse Soirée bei Vischer-Bischoff» vom 7. März 1873, bei der eine Szene aus Mozart’s Schauspieldirektor aufgeführt wurde, der eine spätere Umarbeitung zugrunde lag.

«Anna [Walter] spielte die Parthie der Sängerin Uhlig, Frl. Sally Vischer die

Mgd. Lange, Herr [Karl] Kaufmann den Mozart, Herr Tobler den Schikaneder,

Herr La Roche den Philipp und Herr Albert Vischer den Konzertdiener.»

Lehrjahre in London

Damals war mein Urgrossvater knapp 21 Jahre alt und steckte nicht nur in einem Konzertdiener-Kostüm, sondern seit etwa zweieinhalb Jahren in einer kaufmännischen Lehre. Etwa drei Tage nach der grandiosen Soirée reiste er zur weiteren Ausbildung nach England ab. Nach der Matur 1870 hatte er sich an der Universität Basel am 29. April 1870 für ein Phil. I. Studium eingeschrieben, das er aber bereits nach einem Semester aufgab, um eine kaufmännische Lehre im väterlichen Geschäft Vischer & Sohn zu anzufangen. Ich glaube nicht, dass alles reibungslos abgelaufen ist. Offenbar gab es «zuweilen kleine Struppigkeiten». So steht’s jedenfalls in einem Brief, den ihm die Mutter zu seinem kommenden Geburtstag nach England geschickt hat.

Mein Urgrossvater kam am 17. März 1873 in London an. Nachdem er über Umwege im Juli endlich beim Handelshaus Truninger & Co eine Stelle als Volontär gefunden hatte, wurde ihm mit einem gewissen Herrn Falcke ein Vorgesetzter zugewiesen, der offenbar leicht die Beherrschung verlor. Von zu Hause kamen indes Durchhalteparolen.

Er arrangierte sich mit dem Choleriker, sondierte den Markt, ging morgens drei Mal die Woche in die Docks, wo er die ankommenden Farben und Seiden musterte. Um 11 Uhr kehrte er ins Büro zurück und las Briefe. Dann ging er auf den Markt und erkundigte sich nach den Preisen, prüfte die Qualität der Ware. Dann gings wieder in die Docks. Und am Nachmittag schliesslich schrieb er Briefe, in denen er die Produkte auflistete, die ihm am vorteilhaftesten schienen.

Selten ging er abends ins Theater oder in die Oper. Er zog es vor, bei seiner Gastfamilie am Kamin zu sitzen. Die Mutter zu Hause fand es eher übertrieben, dass er einen so argen «Philister» abgab «mit Nachtrock, Kamin und Pfeife». Und wurde dann plötzlich neugierig: «Mit wem bleibst Du dann am Kamin, denn im Salon der Familie wird es ja nicht gestattet sein zu rauchen? Und machst Du nicht wieder Musik mit der ältesten Tochter?» Ja, auch in England pflegte mein Urgrossvater weiterhin seine Geige. Manchmal spielte er Violinsonaten. Dann begleitete ihn die älteste Tochter seiner Gastfamilie am Klavier.

Zwei Wochen später, am 31. Januar 1874, hegten die Eltern zu Hause einen Verdacht: könnte es sein, dass ihr Sohn verliebt ist? Das wollten sie natürlich genauer wissen. «[Es] kam mir durch den Sinn», schrieb die Mama, «ob Dir etwa eine Tochter vom Hause dort das Leben so angenehm mache, es gleicht Dir zwar nicht sehr, doch möchte ich gerne wissen, ob Du etwa verliebt wärest, sei so gut u. antworte mir darauf […].»

Briefe meines Urgrossvaters an seine Mutter haben sich nicht erhalten. Es scheint aber, als hätte er – contre cœur – versucht, diese Sache herunterzuspielen: von Verliebtsein sei keine Rede. Damit konnte er die Mutter beruhigen. «Deine Antwort in Betreff der Töchter des Hauses war mir sehr angenehm u. dringe ich daher durchaus nicht darauf, dass Du ausziehst, indem mir scheint, Du seiest gut & gerne dort. Mit dem Verliebt werden ist es eine eigene Sache u. muss ich gestehen, dass es mir & wo möglich Papi noch viel mehr daran gelegen wäre, dass Du mit der Zeit eine Baslerin & nicht eine Engländerin zu Deiner Gattin wählen würdest.»

Der Inhalt dieser Briefpassage veranlasst mich, die althergebrachte Vorstellung meines Urgrossvaters als ewigen Junggesellen zu revidieren. Wenn dessen Eltern nicht unmissverständlich die Direktive durchgegeben hätten, es müsse eine aus Basel sein, da bin ich mir sicher, wäre er mit einer englischen Braut zurückgekehrt.

Obwohl er sich drei Jahre lang in England aufhielt, hat er vergleichsweise wenig von der Insel gesehen. Im Herbst 1875 bereiste er Schottland und, gleichsam zum Abschluss seines Englandaufenthaltes, unternahm er im April 1876 eine Bootsfahrt auf der Themse von Oxford nach London.

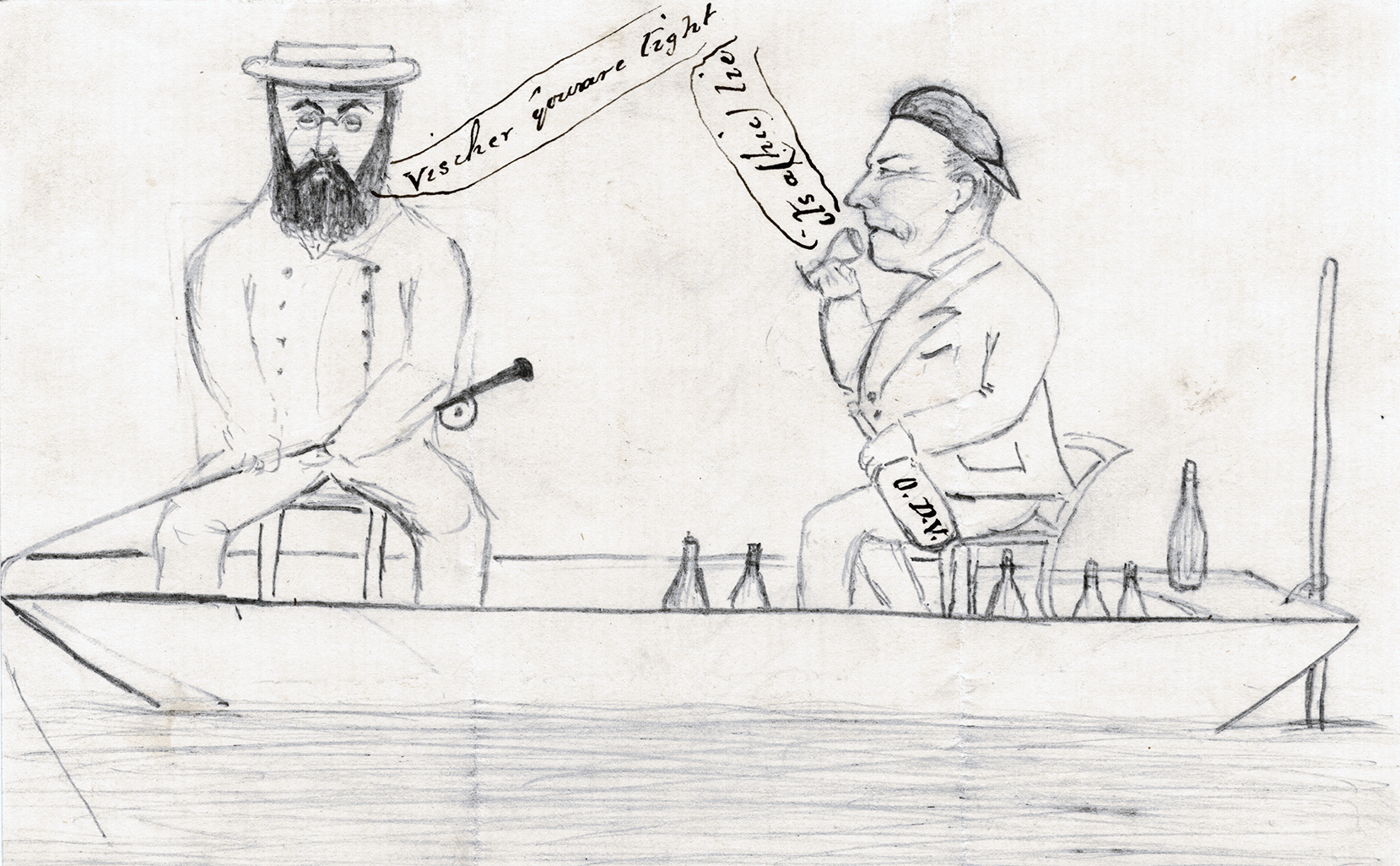

Gerne wäre ich an Ostern 1876 bei dieser Bootsfahrt von Oxford nach London dabei gewesen. Ich ahnte es bereits: lange vor der Gründung des Basler Ruderclubs 1884 hatte mein Urgrossvater diesen traditionellen englischen Wassersport kennen gelernt und aktiv betrieben. Dort wurde allerdings nicht nur kräftig gerudert, sondern auch mächtig getrunken. Dies schliesse ich aus einer Ende 1875 entstandenen Karikatur (Abbildung 3). Sie zeigt meinen Urgrossvater gemeinsam mit einem Angler in einem Boot. «Du bist sturzbetrunken», meint der Angler. «Das ist, hicks, eine Lüge», antwortet mein Urgrossvater inmitten sechs geleerter Flaschen. Ich glaube nicht, dass die Seinen zu Hause von seiner Trinkfestigkeit wussten.

Rund zwei Monate nach seiner Bootsfahrt hiess es Abschied zu nehmen. Abschied von seiner Londoner Clique, mit der er im Crystal Palace Konzerte besuchte, Abschied von seinen Ruderkumpanen und Zechgenossen – und nicht zuletzt Abschied von seiner Herzensdame, Rose Collett. So hiess, vermute ich, die älteste Tochter seiner Gastfamilie, mit der er zu musizieren pflegte.

Lehrjahre in Mailand

Die Heimkehr nach Basel bedeutete für meinen Urgrossvater bloss einen Zwischenhalt, bevor es bereits Ende April 1877 zur Fortsetzung seiner Ausbildung nach Mailand weiterging. Dort sollte er Erfahrungen im Seidenhandel sammeln, um nach seiner Rückkehr dem väterlichen Geschäft «mehr Ausdehnung» zu geben.

Diesmal musste er sich in der Fremde nicht alleine durchschlagen. Er konnte auf die Unterstützung der italienischen Verwandten zählen, die in der Region im Castello di Chignolo Po wohnten. Die wichtigste Bezugsperson war die Tante Giuditta Cusani-Visconti, geborene Bellerio (1838–1896), für die er, als er noch in London weilte, Textilmuster besorgen musste.

Wie gestaltete aber mein Urgrossvater sein Tagwerk in Italien? Statt der der Docks besuchte er fortan Färberhandwerker in Monza, Seidenspinnereien in Caleppio und Zwirnereien in San Giorgio. Er beobachtete den Einfluss des Wetters auf die Seidenernten und die damit zusammenhängenden Schwankungen des Preisgefüges.

Was er in seiner Freizeit unternahm erschliessen mir die vielen eng beschriebenen Briefseiten nicht. Bis auf zwei Ausnahmen kommt darin ausschliesslich Geschäftliches zur Sprache. Aber immerhin, zwei Ausnahmen. Hierzu zählen zum einen seine Teilnahme am Carneval, und zum anderen die Grand Tour, zu der ihn sein Götti im Herbst 1877 eingeladen hatte. Die Grand Tourdauerte einen Monat und führte über Florenz, Perugia, Rom bis nach Neapel – mit Ausflügen nach Salerno, Paestum und Amalfi. Zurück ging es über Chiusi und Florenz nach Genua und von dort – mit einem Abstecher nach Nizza – schliesslich wieder nach Mailand, wo sie am 3. November eintrafen.

Kaum in Mailand, sprang er wieder auf dem Platz herum, wie er sich einmal ausdrückte. Er tat dies fast ununterbrochen, bis es Ende August des Jahres 1878 wieder hiess, Abschied zu nehmen, diesmal von den italienischen Verwandten in Chignolo. Am 5. September traf er in Basel ein, wo er wieder im väterlichen Geschäft arbeitete, aber noch nicht unterschriftsberechtigt war. Erst im Jahr 1884 erhielt er die Prokura. Nach dem Tod des Vaters im Jahre 1885 führte er ab dem 1. Januar 1886 gemeinsam mit seinem älteren Bruder Fritz Vischer-Bachofen die Firma unter dem Namen Vischer & Söhne im Hohenfirstenhof weiter. Nachdem sich sein Bruder am 27. Februar 1895 zurückgezogen hatte, leitete er die Geschäfte alleine, nunmehr unter dem Firmennamen A. Vischer Sohn. Nach seinem eigenen Tod 1905 erlosch nach über 200 Jahren das alte Handelshaus.

Als Dilettant im Orchester der Allgemeinen Musikgesellschaft

Vermutlich pflegte mein Urgrossvater während seiner Zeit in Mailand weiterhin den Kontakt mit seiner Londoner Clique. Kaum in Basel, muss er sich im folgenden Jahr wieder in England aufgehalten haben. Ich schliesse dies aus dem Vorhandensein eines englischen Kalenders, einem Small Scribbling Diary des Jahres 1880. Wenn ich diesen Kalender durchblättere, so fällt auf, dass er seine Notizen darin ausschliesslich auf Englisch eingetragen hat: «Rehearsal for Concert», steht am 3. Februar 1880. Ja, er probte mit dem Gesangsverein Haydns Schöpfung, die am Samstag, den 14. Februar, zur Aufführung kam. Ich blättere weiter im Kalender: 30. April: «at 8 a.m. first violin lesson by Mr. Bargheer.» Obwohl er ganz ordentlich die Geige beherrschte, nahm er weiterhin Unterricht, um sein Spiel zu perfektionieren. Ich glaube, kaum von seinen Auslandaufenthalten zurück, hegte er früh die Ambition, als Dilettant im Basler Symphonieorchester spielen zu dürfen.

Da die Jahresberichte der AMG erst ab 1887 die Dilettanten namentlich aufführten, ist der Zeitpunkt seines Debuts aus den Quellen nicht exakt zu bestimmen. Auf alle Fälle ist er in den Jahresberichten der AMG erstmals erwähnt, als Johannes Brahms am 20. November 1887 persönlich sein taufrisches Concert in A-moll für Violine und Violoncello zur Aufführung brachte. Zuletzt erscheint sein Name unter den Dilettanten im Jahresbericht der Jahre 1891–92. Er hat also mindestens fünf Jahre im Orchester gespielt. Indessen vermute ich, dass er bereits seit Ende 1880 im Orchester die zweiten Geigen verstärkte. Bei dieser Einschätzung ist zwar ein wenig Spekulation im Spiel, aber ich schliesse dies aus einem Eintrag in seinem Small Scribbling Diary vom 28. November dieses Jahres: «Morning Rehearsal, Concert with Rubinstein.» Am Abend dieses Tages führte der Komponist und Pianist Anton Rubinstein (1829–1894) unter anderem sein 4. Klavierkonzert in D-moll, op. 70, in Basel auf.

Damals bildeten die «Dilettanten den Grundstock der Orchester in der Schweiz», erinnert sich ein ehemaliges Mitglied, und «war das Orchester jedenfalls noch wie eine grosse Familie. Jedermann kannte sich und es wehte noch etwas vom Geist jener alten Künstlercamaraderie, wie sie einst innerhalb von herumreisenden Schauspielertruppen herrschte. Das Publikum, dessen Kunstverständnis man mit mitleidiger Ironie betrachtete, war von dieser Gemeinschaft ebenso ausgeschlossen, wie die Virtuosen, die man gerne als die Charlatans des Berufes ansah.»

Ich glaube, mein Urgrossvater hat diese besondere Atmosphäre im Kreis seiner Künstler-Kameraden genossen, eine Welt, die gleichsam das Grossbürgertum konterkarierte, dem er entstammte.

Verwalter des Pensionsfonds der AMG

Etwa gleichzeitig wurde er Mitglied der AMG. Am 17. Dezember 1884 wurde er durch die Generalversammlung in die «Commission» der AMG gewählt. Nach und nach übernahm er verschiedene Funktionen. Er führte das Protokoll und verwaltete jahrelang den Orchester-Pensionsfonds und berichtete über Einnahmen und Ausgaben. Bald auch schulterte er «das mühsame Amt» des Einnehmers. Das heisst, er war dafür zuständig, die Abonnemente zu erneuern und die Jahresbeiträge einzutreiben. Eine Kärrnerarbeit.

Gleichzeitig gab es auch Aufgaben, die jedes Kommissionsmitglied übernehmen musste. Dazu zählten der Saaldienst und die Pflicht des «Herrn du jour». Dieses Ehrenamt bestand vor allem darin, die Solisten und Solistinnen zu beherbergen und zu verköstigen. An Hand der Protokolle lässt sich rekonstruieren, welche Musiker und Musikerinnen mein Urgrossvater über die Jahrzehnte betreute. Im Jahr 1887 beispielsweise war er für Clara Schumann zuständig, mit der er am 6. November, die zweiten Geigen unterstützend, unter anderem Schumanns Klavierkonzert in A-moll, op. 54 spielte.

Begeisterter Ruderer

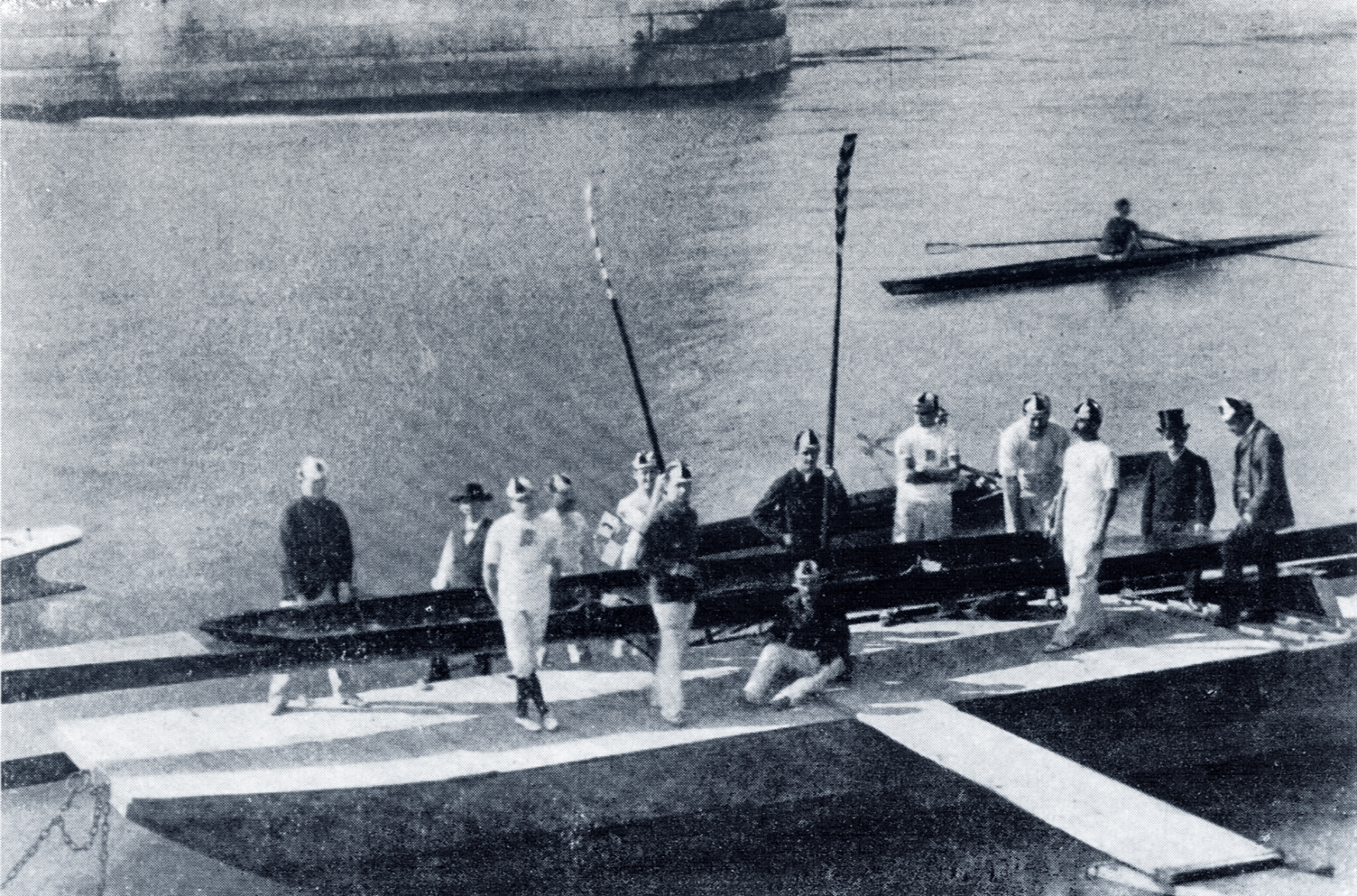

Mit demselben überdurchschnittlichen Engagement betrieb mein Urgrossvater auch den Rudersport. Er nahm nicht einfach daran teil, sondern brachte sich ein. Zwar zählte er nicht zu den fünf verwegenen Männern, die am 12. August 1884 in der Rebleuten-Zunft den Basler Ruderclub gründeten. Aber er ist bereits auf einer Fotografie von 1885 dabei, die ihn bei der Einweihung eines Färberschiff-Pontons zeigt, das als Einstiegshilfe diente (Abbildung 4). Den Ponton hatte das Ehrenmitglied Achilles Lotz-Trueb gestiftet. Da mein Urgrossvater festlich – mit Zylinder – anwesend gewesen ist, frage ich mich, ob er wohl am Kauf des im selben Jahr erworbenen Ausleger-Vierers Salamander beteiligt war, das hier stolz präsentiert wird. Dies könnte nämlich eine Rolle gespielt haben, dass er bereits 1886 zum Vizepräsidenten und von 1888 bis 1892 zum Präsidenten gewählt wurde.

Im Jahr 1893 gab er sein Amt als Präsident des Basler Ruderclubs an Gustav Stehelin ab. Nach einem Interludium als Vize-Präsident 1893, wurde er 1894 zum Ehrenmitglied des Basler Ruderclubs ernannt. Etwa um dieselbe Zeit, in der Saison 1891–92, zog er sich auch aus dem Kreis der Dilettanten am Orchester zurück. Gut möglich, dass dies mit seiner Ernennung zum Vize-Konsul Italiens am 1. Juni 1892 und danach, am 2. Februar 1893, zum Konsul, zusammenhing. Er musste wohl seine Kräfte neu einteilen.

Auch wenn er 1891/92 den Kreis seiner Orchester-Kameraden verliess, blieb sein Interesse an der Musik ungebrochen. Im Sommer 1891 reiste er beispielsweise nach Bayreuth, wo er als Besucher gleich dreier Aufführung von Richard Wagners Opern gleichsam zu einem musikalischen Ultratriathlon antrat.

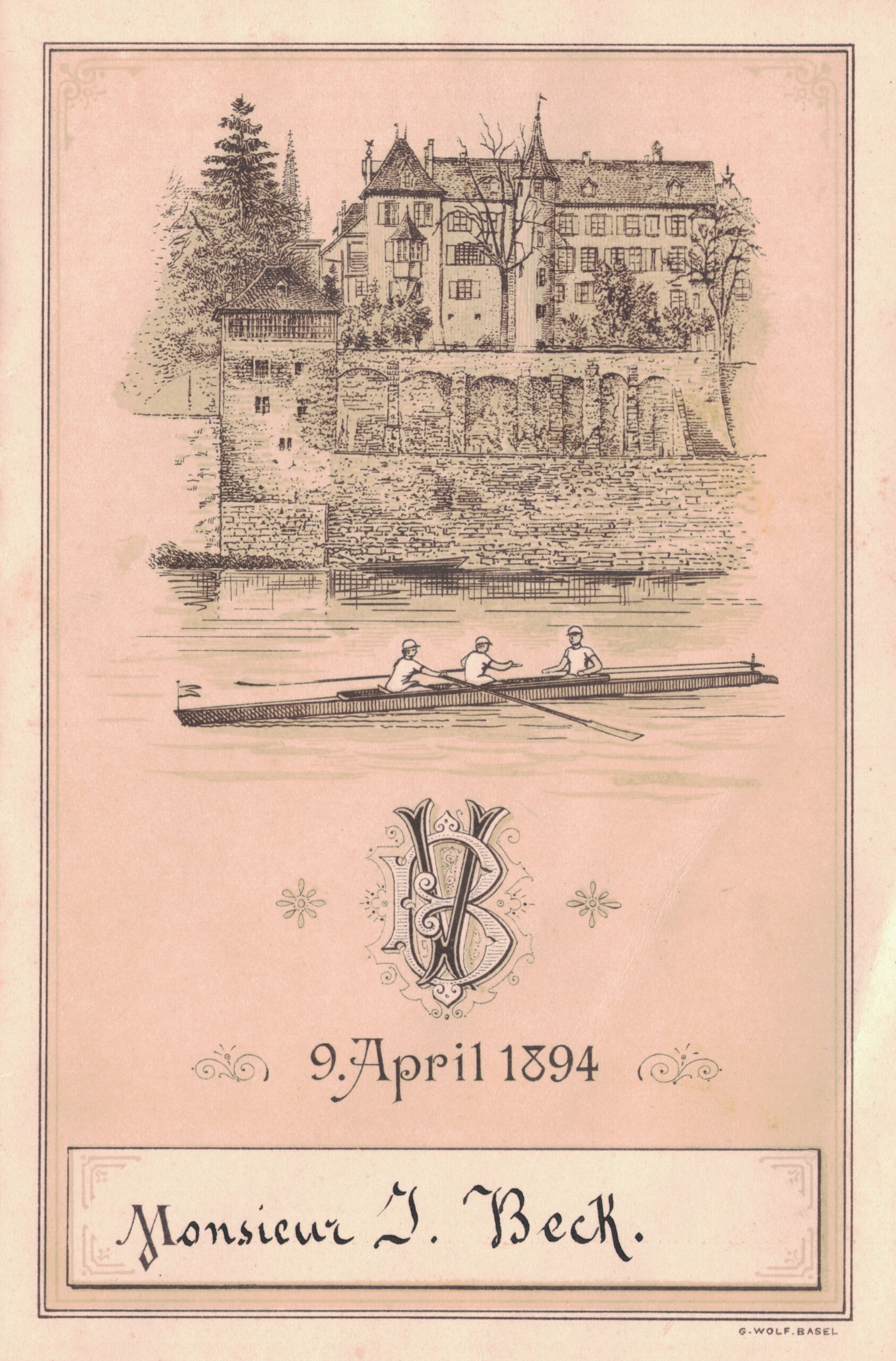

Späte Heirat

Mein Urgrossvater war allerdings nicht alleine nach Bayreuth gereist. In sein Album hatte er jeweils zwei Eintrittskarten pro Vorstellung geklebt. Wer hatte ihn begleitet? Die Eltern, mit denen er zuweilen die Ferien zu verbringen pflegte, waren wenige Jahre zuvor verstorben. Zuerst 1885 der Vater, 1888 die Mama. Diese Verluste, sowie der Hinschied seiner jüngeren Schwester Juki 1890, so heisst es im Nachruf, «haben seinem immer noch heiteren Wesen einen vielfach ernsteren Charakter verliehen.» Mit wem also war er zur Wagner-Hochburg gepilgert? Mit einem seiner Musiker-Kameraden oder vielmehr mit seiner künftigen Frau, Bertha Beck? Letzteres liess wohl das damalige comme il faut nicht zu, und zudem denke ich nicht, dass er sie bereits damals kannte. Oder vielleicht doch? Seit ich von den zwei Eintrittskarten weiss, frage ich mich, wie er Bertha überhaupt kennengelernt hat, die er am 9. April 1894 heiraten wird (Abbildung 5).

In diesem Zusammenhang stosse ich während meiner Recherchen zu meiner Überraschung in den Tagebüchern des Malers Hans Sandreuter (1850–1901) auf folgenden Eintrag: «Donnerstag den 15. Februar 1894 […]. Das Kleinod (Bertha Beck) ist endlich verlobt mit H. Albert Vischer.». Meine Urgrossmutter Bertha Vischer-Beck (1868–1954) zählte damals 26 Jahre und war offenbar ein begehrtes Schmuckstück, das schon längst unter der Haube hätte sein sollen.

Nach der Gründung seines eigenen Hausstandes zog mein Urgrossvater endlich aus dem Hohenfirstenhof an der Rittergasse. Zuerst wechselte er in die St. Albanvorstadt 49, 1898 in die Angensteinerstrasse 28 und schliesslich 1902 in die Gartenstrasse 93. Der Rhythmus seiner drei Umzüge korreliert mit der Geburt seiner drei Kinder: 1894 kam der Sohn Leonhard zur Welt (†1934), auf den die Töchter Julie (1896–1957) und Marguerite (1900–1981) folgten.

Indessen zeigten sich bald erste Anzeichen einer Krankheit, die sich Ende 1897 auf eine so deutliche Weise manifestierten, dass er «gezwungen» war, als Eintreiber für die AMG zu demissionieren. Allerdings verwaltete er auch weiterhin noch den Orchester-Pensionsfonds. Doch war seine Gesundheit angeschlagen. 1902 gab er sein Ehrenamt als Honorarkonsul ab. Ein willkommener Ersatz war im Frühjahr 1905 seine Ernennung zum Mitglied der Inspektion des Waisenhauses, denn nachdem seine Gesundheit während einer gewissen Zeit «durch mancherlei Störungen erschüttert» gewesen war, schien er sich inzwischen wieder vollständig erholt zu haben. Umso mehr war das neuerliche Aufflackern einer ernsthaften Erkrankung im Herbst 1905 «eine schmerzhafte Überraschung», heisst es in seinem Nachruf, «die ungewöhnlich rasche Fortschritte machte». Am 2. November 1905 schloss mein Urgrossvater seine Augen, die für mich manchmal einen wachen, manchmal einen verträumt-melancholischen Ausdruck haben, für immer.