Die feinsinnige Historikerin[1]

Emilie Schlumberger-Vischer, 13.10.1867–9.11.1946

Stamm F

Oskar Charles Schlumberger-Vischer, 1861–1934

von Bodo Vischer

Am 1. August 1926 versammelte sich die gesamte Familie Schlumberger-Vischer auf ihrem Landsitz, dem oberhalb von Niederdorf gelegenen Arxhof. Der Grund für diese Zusammenkunft ist nicht mehr bekannt. Möglicherweise wurde der 65. Geburtstag von Charles Schlumberger nachgefeiert, der dieses Alter am 4. Mai 1926 erreicht hatte. Wie auch immer, es muss ein bedeutendes Ereignis gewesen sein, denn alle sechs inzwischen erwachsenen Kinder waren mitsamt ihren Ehepartnern und jeweiligen Kindern angereist und reihten sich dann auch für ein Gruppenfoto um das Ehepaar Charles und Emilie Schlumberger-Vischer.[2]

Emilie, oder Emmy, wie sie sich auch nannte, sitzt, oder vielmehr: lehnt auf dieser Fotografie entspannt auf dem Sofa im Zentrum. Inzwischen zählte sie auch schon 59 Jahre und war etwas füllig geworden. Das verleiht ihrer Erscheinung etwas Matronenhaftes.[3] Von allen Familienmitgliedern, und es sind nicht wenige, trägt sie das breiteste Lächeln auf ihrem Gesicht. Es ist nicht zu übersehen. Sie genoss es, von ihren Liebsten umgeben zu sein, sie liebte Geselligkeit. Sie organisierte «Familientage in einer Zahl», heisst es im Nachruf, «wie man sich dies heute nicht mehr vorstellen kann. […] Die Tür des Hauses war immer offen, und selten war kein Gast zugegen.»

Wer nun diese Fotografie mit der gemütlich dasitzenden Emilie betrachtet, kann sich kaum vorstellen, dass man hier einer versierten Historikerin gegenübersteht, die ab etwa 1900 nicht nur intensiv zur Geschichte ihrer Heimatstadt geforscht hat, sondern auch bestens mit den Spezialisten der historischen Gilde vernetzt war. Das Feld ihrer Forschungen war eng umrissen. Es umspannte ein Vierteljahrhundert, diese Epoche bearbeitete sie aber in konzentriertester Form. Sie reichte von der Zeit der Basler Kriegswirren 1792–1797, die in die Basler Revolution von 1798 überging, über die Helvetik (1798–1803) und die Mediation (1803–1813), bis zum Marsch der alliierten Truppen durch Basel 1813/1814. Zu dieser Thematik hat Emilie sieben Publikationen vorgelegt, deren Umfang sich auf rund 400 Seiten summiert. Unzählige Male hat sie Archive aufgesucht, sei es in Basel, Zürich, Luzern oder Paris, wo sie nach Briefquellen gesucht und diese teils eigenhändig kopiert hat.

Wie hat Emilie, die sechs Kinder aufgezogen hat und einen grossen Hausstand führte, neben allen gesellschaftlichen Verpflichtungen dieses Arbeitspensum bewältigt? Eine zweite Gruppenfotografie vom 1. August 1926, worauf zusätzlich zwei Kinderfrauen zu erkennen sind, die jeweils ein Enkelkind in den Armen wiegen, gibt eine Antwort. Bei Schlumberger-Vischer war eine grosse Schar an Dienern, Kutschern, Köchinnen und Kinderfrauen angestellt, die ihr die zeitraubenden Mühen der täglichen Haushaltung abnahm.[4] Spätestens ab dem Jahr 1920 hatte sie zudem eine Assistentin engagiert, welche sie beim Kopieren von Quellen unterstützte. Sie verfügte also über die Mittel und die Zeit, aufwändige Familientage zu organisieren, zahlreiche Gäste zu empfangen, ihr traditionelles Montagskränzchen zu pflegen oder sich an den Donnerstagen mit ihrer Freundin Anna La Roche auszutauschen – und sich gleichzeitig auf eine Weise ihren historischen Studien zu widmen, die man als professionell bezeichnen darf. Dies war damals für eine Frau aussergewöhnlich. Die Universität gestattete es Frauen ja überhaupt erst seit dem 30. März 1905, als Hörerinnen Vorlesungen der philosophisch-historischen Fakultät zu besuchen, und dies auch nur, «wenn der betreffende Dozent die Erlaubnis erteilt».[5] Ebenso blieb die 1875 gegründete Historische und Antiquarische Gesellschaft zu Basel eine reine Männergesellschaft,[6] bis sie sich im Semester 1908/09 endlich auch den Frauen öffnete. Kaum wurde dies publik, hatte sich Emilie denn auch umgehend dort angemeldet und zählte mit sechs weiteren Damen zu deren allerersten weiblichen Mitgliedern. Im Wintersemester 1909/10 besuchte sie erstmals mit ihrer Tochter Marie-Louise als Hörerin eine Vorlesung über Allgemeine Geschichte bei Professor Johann Jakob Schneider (1870–1927).[7] Im folgenden Wintersemester sass sie erneut bei einer Veranstaltung von Professor Schneider im Vorlesungssaal. Diesmal ging es um Napoleon.[8] Im Juni 1918 nahm sie mit ihrem Gatten Charles am ersten Kongress der sechs schweizerischen historischen Vereinigungen teil.[9] Und ab 1919 war sie Mitglied der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz.[10]

Emilies Interesse an der Geschichte wurde bereits früh in ihrer Jugendzeit geweckt. Sie wuchs in einem Elternhaus auf, wo «grosses Gewicht auf das Erlernen der Sprachen und der Geschichte» gelegt wurde. Doch die eigentlich vorbildhafte und lebensprägende Figur muss ihr Grossvater gewesen sein, der Seidenbandfabrikant und Geschichtskenner Karl Vischer-Merian (1818–1895). Sein Einfluss wirkte sich wohl umso stärker aus, als Emilie den grössten Teil ihrer Jugendzeit im Reichensteinerhof verleben und manch schöne Wochen bei ihren Grosseltern auf dem historischen Schloss Wildenstein verbringen durfte.[11]

Karl Vischer-Merian hatte sich Ende der 1860er Jahre aus dem Seidenbandgeschäft zurückgezogen und sich historischen Studien gewidmet. Früchte seiner Arbeiten sind beispielsweise seine Aufsätze über Henman Sevogel von Basel und sein Geschlecht (1880), oder über Die Glasgemälde in Meltingen und ihr Stifter Hans Imer von Gilgenberg, Bürgermeister von Basel (1888). Für seinen Henman Sevogel wurde ihm 1882 von der philosophisch-historischen Fakultät der Ehrendoktortitel verliehen.

Unverdächtig klingt der Titel Ährenlese, die Karl Vischer-Merian an Weihnachten 1893 seiner Familie widmete. Prima vista würde man nicht eine historische Arbeit erwarten. In der Ährenlese schildert er eine Reise, die ihn über Bologna, Ravenna, Rimini, Pesaro, Urbino, Volterra und Siena führte. Der Reisebericht ist aber nicht im Plauderton gehalten, sondern es handelt sich dabei in Anlehnung an Jacob Burckhardts Cicerone um eine kulturgeschichtliche Betrachtung über Land, Leute und Kunst, die mit ausgedehnten historischen Exkursen angereichert ist.[12] Karl Vischer-Merian lebte also seiner Enkelin eine hohe Schule vor.

Weniger bekannt, da nicht publiziert, sind seine familiengeschichtlichen Nachforschungen. So hatte Karl Vischer-Merian bereits im März 1877 den Kontakt mit dem elsässischen Stadtarchivar Xavier Mossmann (1821–1893) aufgenommen. Ob denn etwas über die Vischers in Colmar herauszufinden wäre? Tatsächlich gelangen Mossmann erhellende Funde, die er nach Basel übermittelte.[13] Kurz vor seinem Tod hatte Karl Vischer-Merian noch einen anderen Zweig in den Blick genommen, nämlich die ebenfalls aus Colmar stammende Familie Birr, also die Familie, in die sein Urgrossvater Leonhard Vischer (1722–1778) – der Stammvater sämtlicher Vischer’schen Linien zu Basel – hineingeheiratet hatte. Zu diesem Zweck nahm er den Kontakt mit dem verdienten Holbein-Forscher Eduard His-Heusler (1820–1905) auf, mit welchem er seine Forschungen zu den Birrs teilte. Dieser wiederum vermochte durchaus neue Erkenntnisse hinzuzufügen.[14]

Schliesslich blieben zu Karl Vischer-Merians Lebzeiten auch dessen Notizen Aus der Alliiertenzeit 1813–1815, verfasst am 23. Mai 1877, unveröffentlicht.[15] Zu Beginn des Jahres 1895 unternahm er hierzu einen neuen Anlauf. «Ich beschäftige mich nun mit der Geschichte der Jahre 1785–1815, welche uns Schweizer so nahe angeht», verkündete er am 6. März 1895 voller Tatendrang.[16] Doch nur einen Monat später, am 9. April, wurde er durch einen Schlaganfall mitten aus seinem Schaffen gerissen.

Was sich Karl Vischer-Merian vorgenommen hatte, ist exakt das Thema, an das Emilie fünf Jahre später anknüpfen sollte, als sie im Jahr 1901 ihre erste historische Publikation vorlegte, nämlich: Der Reichensteiner Hof zur Zeit der Alliierten 1813–1815. Sie setzte also fort, was Karl Vischer-Merian nicht mehr zu vollenden vermochte. In diesem Licht besehen, ist Emilie in die Fussstapfen ihres Grossvaters getreten. Doch musste sie ihre historischen Neigungen vorerst etwas zurückstecken.

Emilie wurde am 13. Oktober 1867 als ältestes Kind von Carl und Emilie Vischer-Von der Mühll geboren. Mit ihren Geschwistern Peter, Carl und Johanna, erlebte sie eine «ungetrübte, freudenreiche Kindheit».[17] Sie genoss das Privileg privaten Unterrichts. Vor allem Französisch und Englisch sollte sie lernen. Zu diesem Zweck wurde sie nach Paris in die Pension von Herrn und Frau Kiefer geschickt. Anschliessend besuchte sie über einen längeren Zeitraum die im Norden Londons gelegene Schule der Mrs. White in Hornsey.[18]

Emilie war eine ausgezeichnete und begeisterte Reiterin. Im legendären Rittmeister Baron von Gillmann (1825–1899) fand sie einen begnadeten Lehrer, der, wie es ein Schüler ausdrückte, «uns nicht ‚reiten‘ lehrte, sondern uns in die Kunst des Reitens einzuführen bestrebt war.» Im Sommer wurde meist in den Langen Erlen ausgeritten und im Winter ein Quadrillen-Reiten abgehalten.[19] Emilie lernte somit die hohe Kunst des Formationsreitens.

Emilie heiratete früh. Sie war noch keine einundzwanzig Jahre alt, als sie am 17. April 1888 die Ehe mit dem Bankier Charles Oskar Schlumberger (1861–1934) einging. Am 19. März 1889 wurde Emilie zum ersten Mal Mutter. Auf die Tochter Fanny (1889–1981) folgten später Marie-Louise (1891–1989), Charles (1893–1984), Nicolas (1894–1975), Marguerite (1902–1987) und Henriette (1906–1971). Allmählich wurde der Platz an der Langengasse 43 knapp. Am 11. März 1897 zog die Familie an die St. Jakobsstrasse 25.[20] Später, am 22. September 1913, an die St. Alban-Anlage 54.[21]

Mit ihrem Gatten, der selbst ein leidenschaftlicher Kavallerist war, teilte Emilie die Passion für das Reiten. Gemeinsam unternahmen sie auf den eigenen Pferden zwei Reisen durch die ganze Schweiz «über alle Pässe bis nach Norditalien.»[22] Welch hohen Stellenwert für Emilie das Formationsreiten hatte, zeigte sich, als 1892 für die grossen Festspiele zur Feier der 500jährigen Vereinigung von Gross- und Kleinbasel Damen gesucht wurden, die auf Pferden am Umzug teilnehmen würden. Ihre Zusage, die berittene Rolle als Gräfin von Pfirt zu übernehmen, machte sie davon abhängig, dass auch Quadrillen mit Damen zustande kämen, ansonsten würde sie es vorziehen, die Sommerfrische für drei Monate auf dem Land zu verbringen.[23]

Schlussendlich fügte sich alles. Emilie wird in Basel bleiben und an den dreitägigen Festspielen teilnehmen. Ihr Bruder Carl machte auch mit als Edelknabe der Gräfin von Pfirt, ebenso Albert Mylius als Edelknabe des Grafen von Pfirt.[24] Am Morgen des 9. Juni bewegte sich der Festzug durch die Stadt bis zum Gundeldingerrain, wo eine riesige Bühne (50 x 50m) aufgebaut worden war. Darauf wurden in drei Akten allegorische Szenen aus der Geschichte Basels aufgeführt. Das Ehepaar Schlumberger-Vischer hatte mit ihren beiden Knappen seinen Auftritt im dritten Akt, wo sie hoch zu Ross den Einzug von König Rudolf von Habsburg begleiteten, der den Kleinbaslern die Freiheit verlieh.[25] Die Nationalzeitung berichtet: «Der weite Platz hat sich unterdessen mit Volk angefüllt, und jubelnd begrüsst dieses den König, der mit einem adeligen Gefolge heranreitet. Das ist eine Pracht: die dreissig Pferde tragen in Eisen starrende Ritter oder schöne Frauen in leuchtenden Gewändern: da ist der Graf von Pfirt mit seiner Gemahlin; er ist von Kopf bis Fuss in einen Ringelpanzer gehüllt; sein Pferd geht unter flatternder Decke, auf deren Scharlach das Wappen des edlen Hauses prangt.»[26] Zusätzlich erscheint das Wappen der Grafen von Pfirt auch auf dem mächtigen, schweren Helm, den Charles tapfer trägt: Zwei Fischschwänze rahmen einen bekrönten Kopf. Dies erinnert an die Wappen-Figur des Vischer-«Wibli». Ob diese Ambiguität bewusst eingesetzt worden ist? Denn eigentlich waren zwei Fischleiber zur Darstellung des Wappens von Pfirt gebräuchlich. Die heraldische Version von Charles Helmzier trifft man hingegen bloss sehr selten an.

Als Ende der 1890er Jahre erste gesundheitliche Beschwerden auftraten, sah sich Emilie gezwungen, den Reitsport einzuschränken.[27] Nun war der Zeitpunkt gekommen, um sich endlich ihren historischen Studien widmen zu können. Am 7. November 1900 betrat sie zum ersten Mal das Basler Staatsarchiv. Ihr Interesse galt «Personen 1813–1815», wie im Journal über Archivbenutzung vermerkt wird.[28] Es ist dies genau jene Periode, als die Alliierten durch Basel marschierten und unter anderem im Reichensteiner Hof Quartier nahmen. Ihr eigenes Hauptarchiv indessen befand sich in ihrem Elternhaus, im Blauen Haus, beziehungsweise im ehemaligen alliierten Quartier, dem Reichensteiner Hof.[29] Emilie plante nämlich eine Festschrift zum 60. Geburtstag ihres Vaters, die dann auch pünktlich im Juni 1901 unter dem Titel Der Reichensteiner Hof zur Zeit der Allierten 1813–1815 erscheinen sollte. Schon lange – so schreibt die Verfasserin im Vorwort – habe sie Näheres über die Begebenheiten im Blauen Hause zur Zeit der Alliierten erfahren wollen. Rund 165 Seiten umfassend, war dies eine stattliche Geburtstagsgabe.

Für ihr Vorhaben zog sie, wie bereits ihr Grossvater, den Rat von Eduard His-Heusler bei. Mit welch unbändiger Lust Emilie in den Kisten des hauseigenen Archivs wühlte, veranschaulicht eine Passage aus einem Brief, den sie am 8. Mai 1901 von Vitznau aus an Eduard His-Heusler sandte. Den dahinpurzelnden Worten ist beinahe etwas Atemloses eigen:

«Sehr geehrter Herr, […]. Wenn es meine Zeit in Basel erlaubt hätte, so würde ich versucht haben bei Ihnen vorzusprechen um Ihnen Näheres über die Grossfürstlichen Briefe mitzutheilen. Als ich mit der bewussten Kiste im Blauen Hause beschäftigt war, gab mir mein Vater die zwei Copien, (welche Sie ihm gütigst überlassen hatten) mit dem Auftrage, dieselben an Ort und Stelle unter zu bringen. Am gleichen Tag suchte ich im Archiv noch nach anderen Notizen, und fand die Originale dieser Briefe in einer ganz anderen Kiste; aber sorgfältig verwahrt in einer Enveloppe mit Aufschrift meines sel. Grossvaters: Briefe der Grossfürsten Nicolaus und Michael. Ich theilte dies natürlich sofort meinem Vater mit. Meine Copie nahm ich vom Original und glaube mich nicht geirrt zu haben, als ich «marque d’inimitié» schrieb. Was jedoch den Namen des Hofhundes anbetrifft ist jedenfalls Ihre Copie im Recht; da ich es nicht gut lesen konnte und bloss gewiss eher Baseldeutsch war, also Blacci.»[30] Und so weiter und so fort.

Das Zentrum von Emilies Reichensteiner Hof bildet das Tagebuch ihres Urgrossvaters, dem Ratsherrn und Kunstfreund Peter Vischer-Sarasin (1751–1823). Rund zwei Dutzend Briefe im Anhang ergänzen Peter Vischers Schilderungen der Ereignisse von 1813–1815. Den Schlusspunkt bildet ein Brief von Nicolas, also einem der beiden gegenüber Eduard His-Heusler erwähnten russischen Grossfürsten.[31]

In seinem Tagebuch beklagt Peter Vischer bitter, dass «die so hoch gepriesene […] Neutralität der Eidgenossenschaft geschändet und sie der ungeheuren Übermacht der alliierten Armee weichen mussten.» Er berichtet vom Marsch der 70’000 Mann starken alliierten Truppen über die Rheinbrücke. Er schildert das Gemetzel beim benachbarten Hüningen, wo es 100 Tote und Verletzte gab, und von nachfolgenden nächtlichen Bombardements auf Hüningen und starkem Brand. Die Eidgenossenschaft hingegen, und somit Basel, hatte vorzeitig kapituliert. Peter Vischer empfand dies als demütigend. Anstatt zu kämpfen, bot Basel den fremden Truppen Quartier. Generäle, Fürsten und Grafen quartierten sich in den Häusern des Basler Patriziats ein. Fürst Metternich logierte bei den Bachofens und der deutsche Kaiser Franz II. (1768–1835) bei Peter Vischer, der diesem sein ganzes Haus überliess, um sich selbst in sein Comptoir zurückzuziehen. Von dort aus erwies er seinen hochrangigen Gästen gute Dienste – und beobachtete diese zugleich. So beschrieb er beispielsweise, wie Kaiser Franz im oberen Saal des Blauen Hauses für rund 30 Monarchen und Fürsten ein üppiges Gastmahl auftischen liess, oder wie er fünf Abgeordnete der Zürcher Tagsatzung empfing.

Wie ist Emilies Reichensteiner Hof einzuordnen? Handelt es sich bei Peter Vischers Augenzeugenbericht «um das kleine Genre der Erinnerung oder der Lokalgeschichte? Oder ist es wirklich Geschichte», fragt sich Jean-Robert Rinderknecht rund 100 Jahre nach dem Erscheinen von Emilies Publikation in seinem Aufsatz Durant une periode troublée 1813–1814. Les destins opposés de Bâle et Huningue.[32] Peter Vischers Augenzeugenbericht ist beides. Zunächst ist er Lokalgeschichte, jedoch als Quelle geschichtlicher Ereignisse auch heute noch für Spezialisten von Relevanz.[33] Zugleich ist er auch Weltgeschichte, insofern sich dem fokussierten Blick auf den Reichensteiner Hof, wo die wichtigsten Monarchen ihrer Zeit logierten, eine gesamteuropäische Konstellation darbietet.

Mit dem Reichensteiner Hof hat Emilie nicht nur ihr Lebensthema gefunden, sondern sich in der Historikergilde einen Namen gemacht.[34] Und im Archiv des Blauen Hauses warteten noch weitere Schätze, die gehoben werden wollten. Ihr folgendes Sujet wurde der liberale Politiker und Jurist Peter Ochs (1752–1821), Schwager ihres Urgrossvaters Peter Vischer-Sarasin. Die beiden Männer standen im Briefwechsel, als Peter Ochs im Dezember 1797 für Verhandlungen in Paris weilte. Der Geschäftsträger der Französischen Republik in der Schweiz, Joseph Mengaud (um 1750–1804), hatte die Basler Regierung aufgefordert, einen Gesandten nach Paris zu entsenden, um über die Abtretung des Fricktals an Basel zu verhandeln. Tatsächlich ging es darum, dass Peter Ochs eine Einheitsverfassung für die zu revolutionierende Schweiz entwerfen solle. Peter Ochs nahm diesen Auftrag an, da er erkannte, dass die Revolutionierung der Schweiz für Bonaparte eine beschlossene Sache war, und dass das Bestehen der Schweiz nur durch deren Umgestaltung erhalten bleiben konnte.[35] Die Geschichtsschreibung des späteren 19. Jahrhundert hat jedoch die Pariser Verhandlungen von Peter Ochs als Verbrechen und Verrat ausgelegt.[36]

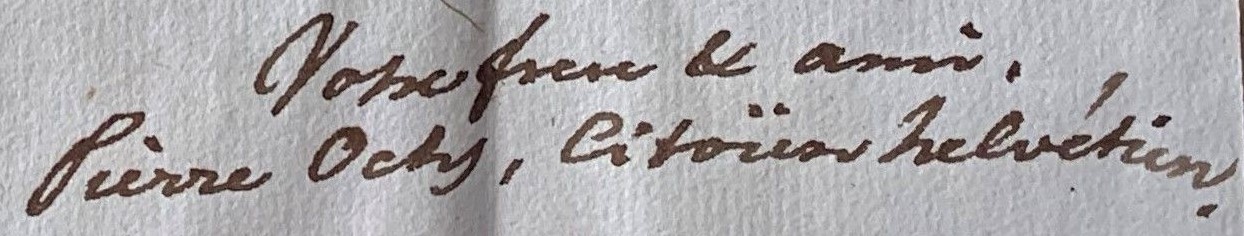

Das Verdienst von Emilie besteht nun darin, dass sie dieses negative Urteil mit ihrer geplanten Publikation Aus den Zeiten der Basler Revolution von 1798. Briefe und Tagebuchblätter zweier baslerischer Staatsmänner, – gemeint ist der Briefwechsel zwischen Peter Vischer-Sarasin und seinem Schwager Peter Ochs – korrigierte.[37] Zunächst aber musste Kärrnerarbeit geleistet werden, um die Archive nach Briefen von der Hand des Peter Ochs zu durchkämmen. Da auch Funde in der französischen Hauptstadt zu erwarten waren, reiste Emilie auch dorthin, um in den Archives Nationales und im Archive de la Guerre nach historischen Zeugnissen zu schürfen. Und nicht zuletzt steuerte ihr Mentor, Eduard His-Heusler, ein Enkel von Peter Ochs, aus seinem Familienarchiv Briefe bei, wie aus einem Brief vom 21. März 1903 hervorgeht. Darin schreibt Emilie: «Sehr geehrter Herr, Beifolgend schicke ich Ihnen das Heft mit den Copien der Briefe von Peter Ochs zurück, und bitte Sie meinen verbindlichsten Dank für Ihre so gütige Überlassung desselben entgegen nehmen zu wollen. Ihre Abschriften und Anmerkungen waren mir eine grosse Hilfe. In dem Brief von Peter Vischer an seinen Schwager, datiert 16 Dezember 1797, dürfte es vielleicht heissen: tout portait l’empreinte du Despotisme sacerdotal si habilement amalgamé à une tyrannie … geschickt verschmolzen. Indem ich Ihnen nochmals sehr danke, verbleibe ich mit meinen besten Empfehlungen Ihre ganz ergebene E. Schlumberger Vischer».[38]

Peter Ochs besass eine fürchterliche Klaue, weshalb dessen Briefe nicht einfach zu entziffern sind. Emilie und Eduard His-Heusler tauschten sich also über mögliche Lesarten aus. Und auch wenn Emilie hier einen Vorschlag unterbreitet, so ist es zur Hauptsache doch Eduard His-Heusler, der Emilie sicher durch das dornige Gestüpp krakeliger Handschriften führte.

Während ihrer Sondierungen in den Archiven des Blauen Hauses stiess Emilie auch auf zwei Briefe, die Peter Ochs am 24. Juni 1791 während einer früheren diplomatischen Mission in Paris an die Schwestern Birr nach Basel sandte. Peter Ochs befand sich in Paris, als König Ludwig XVI. und seine Familie in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni aus der französischen Hauptstadt flüchteten. Von diesem turbulenten Ereignis, der sogenannten Flucht nach Varennes, berichtete er in seinen Briefen an die Schwestern Birr. Er schilderte dieses Ereignis mit einer derart detaillierten Genauigkeit, dass Emilie beschloss, diese Briefe in einem schmalen Aufsatz zu veröffentlichen.

Wer aber waren diese Schwestern Birr? Mit dieser Frage wandte sich Emilie erneut an Eduard His-Heusler. «Sehr geehrter Herr,» schrieb sie am 22. Juli 1903, «Wenn Sie gütigst erlauben und es Sie nicht zu viel stört, möchte ich Sie morgen (Donnerstag) etwa um ½ 11 Uhr besuchen, um Sie um einige Mittheilungen über Mesdemoiselles Birr zu bitten. Im Falle, dass Ihnen mein Besuch morgen ungelegen wäre, dürfte ich vielleicht Freitag oder Samstag Vormittag bei Ihnen vorsprechen?»[39]

Eduard His-Heusler hatte ja bereits Emilies Grossvater einiges zu den Birrs mitgeteilt.[40] Und auch in diesem Fall wusste er Näheres: Bei den Geschwistern Birr handelt es sich um Sara (1728–1806) und Salome (1731–1804), beide unverheiratete Töchter von Johann Jacob Birr (1677–1765) und Salome Stöcklin (1677–1766).[41] Die ältere Tochter, Anna-Katharina Birr (1718–1770), war bekanntlich mit Leonhard Vischer (1722–1778) verheiratet. Deren Tochter Salome (1760–1804) wiederum war mit Peter Ochs verehelicht. Somit wären die Fäden familiärer Beziehungen entwirrt.

Die Vermutung ist nicht abwegig, dass die Mitteilungen von Eduard His-Heusler über die Familie Birr durch die Vermittlung von Emilie später in die Vischer-Chronik von 1933 eingeflossen sind und somit ihr Anteil an diesem Werk grösser ist, als die offiziell fünf ausgewiesenen Kapitel über ihre direkten Vorfahren, die sie beigesteuert hat.[42] So geht auch das 10. Kapitel Land- und Häuserbesitz an der Malzgasse (S. 229–30) ursprünglich auf die Initiative von Emilie zurück, wie aus ihrem Schreiben vom 23. November 1911 an Karl Stehlin hervorgeht: «Sehr geehrter Herr», heisst es darin, «Ihre Mitteilung betreffend die Lucas Sarasin’schen u. Peter Vischerischen Güter an der Malzgasse erhielt ich heute Morgen, und spreche Ihnen dafür meinen verbindlichsten Dank aus. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht allzuviel Mühe gemacht»[43]

Um diesen kleinen Einschub zu Emiles Beitrag zur Entstehung der Familiengeschichte ins rechte Licht zu rücken, muss hervorgehoben werden, dass im Grossen und Ganzen Fritz Vischer-Ehinger die Vischer-Chronik alleine gestemmt hat. Die Wege von Emilie und Fritz Vischer-Ehinger haben sich jedoch mehrmals gekreuzt, sei es an Veranstaltungen der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft oder sei es im Staatsarchiv, wo sie sogar einmal, nämlich am 9. Dezember 1916, gemeinsam über Briefe des französischen Geschäftsträgers Théobald-Jacques-Justin Bacher (1747–1813) gebrütet haben.[44]

Die erwähnten Briefe an die Schwestern Birr erschienen 1904 als Miszelle im Basler Jahrbuch unter dem Titel Zwei Briefe an Mesdemoiselles Birr. Etwa zur selben Zeit hatte Emilie nebenbei auch zwei kleine Beiträge für Carl Bruns Schweizerisches Künstlerlexikon beigesteuert, dessen erster Band 1905 in Druck ging.[45] Indessen hat Eduard His-Heusler Emilies Publikation Aus den Zeiten der Basler Revolution von 1798. Briefe und Tagebuchblätter zweier baslerischer Staatsmänner, die im Jahr 1906 erschien, nicht mehr miterlebt. Er war 1905 verstorben, und Emilie hatte somit einen wichtigen Mentor verloren.

Im selben Jahr 1906 erschien im Anzeiger für Schweizerische Geschichte unvermittelt ein Aufruf: «Dr. Hans Barth, Stadtbibliothekar in Winterthur, bittet um Nachweis gedruckter und ungedruckter Briefe von und an den helvetischen Direktor und Basler Staatsmann Peter Ochs, 1752–1821.»[46] Es war, als wilderte jemand in Emilies Revier. Der von Ursprung Basler Historiker und Archivar Hans Barth (1871–1926) hatte den Auftrag erhalten, die gesamte Korrespondenz von Peter Ochs zu publizieren. Emilie machte ihm diesen Auftrag nicht streitig, sondern unterstützte ihren Kollegen tatkräftig. Am 11. November 1909 diente sie Hans Barth zwei Briefe von Peter Ochs an, die sie in der Korrespondenz von Joseph Anton Felix Balthasar (1761–1837) in Luzern gefunden hatte.[47] Und umgehend eilte sie zum Anwalt und Notar Hans R. Burckhardt-Passavant (1871–1936), der im Besitz eines Tagebuchs von Anna Elisabeth (Lisette) Vischer, Tochter des Peter Vischer-Sarasin, war, um daraus Eintragungen zum Tod eines Sohnes von Peter Ochs, Wilhelm, zu kopieren. Und sollten sich noch andere Nachrichten über Ochs finden, verkündete sie am 1. Dezember dem Archivar, so würde es ihr «ein Vergnügen» sein, ihm diese ebenfalls mitzuteilen.[48]

Emilie selbst hatte sich inzwischen längst einem neuen Thema zugewandt, nämlich der Epoche der sogenannten Basler Kriegsnöte von 1792 bis etwa 1797. Der Auslöser dieser Nöte war eine Lebensmittelsperre. Wie kam es dazu? Als in Folge der Französischen Revolution im Bistum Basel, in welchem scharenweise französische Flüchtlinge Aufnahme gefunden hatten, Unruhen ausbrachen, wandte sich der Bischoff, der in Porrentruy residierte, zunächst an den französischen König Ludwig XVI. (1754–1793), dann an den österreichischen Kaiser Leopold II. (1747–1792), um bewaffnete Hilfe anzufragen. Dieses Gesuch bot Leopold II. eine willkommene Gelegenheit, näher an die französische Grenze zu rücken. Über Freiburg im Breisgau liess Leopold II. seine Truppen durch Basler Gebiet nach Porrentruy einmarschieren. Im Gegenzug erklärte Frankreich am 20. April 1792 Österreich den Krieg. Um Österreich bildete sich eine Koalition, der sukzessive das Deutsche Reich, Grossbritannien, Sardinien und bis 1795 auch Preussen und Spanien beitraten. Diese Koalition nun organisierte eine strenge Lebensmittelsperre nach Frankreich, von der Basel noch stärker betroffen war als von den eigentlichen Territorialverletzungen und Scharmützeln vor den eigenen Stadttoren. Zur Verteidigung ihrer Grenzen forderte Basel von den XIII Ständen Verstärkung. An einer Tagsatzung in Frauenfeld wurde beschlossen, 1500 Mann und zwei Repräsentanten nach Basel zu entsenden. Letztere trafen im Mai 1792 in den Personen des Seckelmeisters Hans Caspar Hirzel (1746–1827) aus Zürich und des Ratsherrn Joseph Anton von Balthasar (1737–1810) aus Luzern. Ihre Amtsdauer war auf acht Wochen festgesetzt. Als die beiden abgelöst worden waren, entspann sich zwischen ihnen, insbesondere Hirzel, und ihrem Freund, Ratsherr Peter Vischer-Sarasin, ein lebhafter Briefwechsel, der heute in der Zürcher Zentralbibliothek aufbewahrt wird.[49] Diesen Briefen, insbesondere denen ihres Ur-Urgrossvaters Peter Vischer, ist Emilie nachgegangen. Davon hat sie einige Auszüge in Beiträge zur Geschichte Basels in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts. I Aus den Papieren Johann Caspar Hirzels, einfliessen lassen, die 1914 in der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde erschienen sind.[50]

Erneut handelt es sich um einen Augenzeugenbericht. Im Unterschied zum «Reichensteiner Hof» sind nun Geschichtsschreibung und Zitate aus den Briefen von Peter Vischer, welche neue Informationen zu den damaligen Ereignissen bringen, miteinander verwoben. Minutiös schildert Peter Vischer die Gefechte zwischen den Österreichern und Franzosen um die Festung von Hüningen und der gegenüberliegenden Schusterinsel; detailliert kolportiert er sein Wissen von diplomatischen Verhandlungen im Hintergrund. Bemerkenswert ist aber etwas anderes, nämlich Peter Vischers beinahe schon verzweifelte Schilderungen von den enormen Schwierigkeiten, Basel mit Lebensmitteln zu versorgen. «Ihre Besorgnis wegen dem Frühjahr», klagte Peter Vischer am 19. November 1794 gegenüber Hirzel, «habe ich leider mit Ihnen gemein und schon längst lässt es sich hier bald nicht mehr leben, wenigstens fällt es meiner starken Haushaltung schwer, nöthige Nahrungsmittel zu erhalten, dank der heillosen Ränken, die gegen uns ausgeübt werden, da man uns, obschon noch viele alte Früchte im Schwabenland liegen, nicht einmal das geringste und für unser Bedürfnis bei weitem nicht zureichende Quantum, so wir im vorigen Jahr bezogen, will zukommen lassen.» Infolge der rigiden Sperre waren die Preise für Lebensmittel um zwei Drittel angestiegen.

Dass Emilie mit Peter Vischer den Fokus auf die wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte jener Ereignisse richtete, das war neu, ja richtungsweisend. Oder, wie es Fritz Vischer-Ehinger sechs Jahre später formulieren sollte: Zunächst habe sich die Geschichtsschreibung der Basler Kriegsnöte der kriegsgeschichtlichen Seite angenommen, dann der politischen und diplomatischen Seite, während sich erst in der allerneuesten Zeit Bestrebungen bemerkbar machten, diese Probleme von der wirtschaftlichen Seite her zu betrachten.[51]

Zunächst scheint es, dass Emilie diese wirtschaftsgeschichtliche Fährte weiter vertiefen wollte. Denn im Februar 1918 bestellte sie auf dem Staatsarchiv Akten der Obrigkeitlichen Mehl- und Brotanstalt von 1793–1798 sowie diejenigen der Fruchtanstalt.[52] Die neue obrigkeitliche Brotanstalt wurde im Januar 1794 geschaffen, um die ärmeren Bürger vom inflationären Druck zu entlasten, indem dort das Brot billiger als bei den Bäckern abgegeben wurde.[53] Die Wohlhabenden dagegen mussten die Ware zum Höchstpreis abnehmen. Neben diesen erhellenden Einblicken in das wirtschaftliche Gefüge der Basler Bevölkerung erlauben diese Akten auch, die Entwicklung der Preise nachzuvollziehen.

Indessen wartet man vergeblich auf eine wirtschaftsgeschichtliche Arbeit von Emilie. Diesen Schritt wird erst Fritz Vischer-Ehinger 1920 mit seinem Aufsatz Kriegsnöte der Basler in den 1790er Jahren unternehmen, worin er «zu demjenigen, was auf diesem Gebiete bisher geleistet worden ist, noch einige Bausteine hinzufügen will». Wobei «namentlich die von E. Schlumberger-Vischer publizierten interessanten Beiträge zur Geschichte Basels in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts» hervorzuheben seien.[54]

Ende November des Jahres 1920 überraschte Emilie die Aufsicht des Staatsarchivs, als sie dort mit einer Kopistin aufkreuzte, die das Tagebuch des Repräsentanten Hirzel von 1792 aus dem Zürcher Staatsarchiv transkribieren sollte. Bei dem Tagebuch handelt es sich wahrscheinlich um Hirzels Schrift Betreffend die Tätigkeit als eidgenössischer Repräsentant in Basel 1792.[55] Dieser Bericht ist rund 160 Seiten dick, und entsprechend lange war die Kopistin mit dem Abschreiben beschäftigt, nämlich an 31 Tagen zwischen dem 27. November 1920 und dem 10. Februar 1921.[56] Zunächst begleite Emilie nur sporadisch ihre Kopistin. Im April 1921 indessen häufen sich die gemeinsamen Besuche. Erneut werden Frucht- und Brotakten hervorgeholt, welche Emilie und ihre Kopistin mal abwechselnd alleine, mal auch gemeinsam bearbeiten. Im Juni bestellen sie Niederlassungsakten und interessieren sich für den Hauptmann Remigius Frey (1765–1809) und für den Seidenbandfabrikanten und Politiker Johann Lukas Legrand (1755–1838) und für Regimentsbücher.

Seit ihren Beiträgen zur Geschichte Basels in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts von 1914 war es ruhig um Emilie geworden. Zwar hielt sie sich 1914 nochmals in Paris auf, wo sie in den Archives de la Guerre einen Brief von Peter Ochs gefunden hatte, doch habe sie die Kartons nicht zu Ende durchsehen können. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs habe das Fortfahren dieser Arbeit verhindert, wie sie später, am 2. Oktober 1924, in einem Brief gegenüber dem Germanisten und Historiker Gustav Steiner (1878–1967) erklärte.[57] Unterdessen aber ist wieder etwas im Busch. Ende Dezember 1921 ist auf der Redaktion der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde wieder die Rede davon, dass eine Arbeit von Emilie in Aussicht stehe.[58] Ab Mitte Januar 1922 setzten Emilie und ihre Kopistin zu einem Schlussspurt an. Bis Ende März werden sie sich an 25 Tagen auf dem Staatsarchiv durch Akten von Peter Ochs, Frankreich (A5, i), durcharbeiten.[59] Bald darauf erscheinen von Emilie auf Französisch zwei eher schmälere Arbeiten. Zum einen: Peter Ochs. Observations sur la Suisse in der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, und zum andern: Reubel et la Suisse in der Zeitschrift für Schweizerische Geschichte, die der Zürcher Historiker Hans Nabholz redigierte. Mit Hans Nabholz wird Emilie gegen Ende ihres Lebens einen warmherzigen Briefwechsel pflegen.

Eher distanziert und kühl im Ton hingegen ist der Briefwechsel, der im Jahr 1923 zwischen Emilie und dem erwähnten Gustav Steiner einsetzte. Im März 1918 hatte Hans Barth aus gesundheitlichen Gründen die bislang gesammelten Briefe der Ochs-Korrespondenz an Gustav Steiner übergeben.[60] Nun machte sich dieser auf die Suche nach unbekanntem Material und nahm zu diesem Zweck Kontakt mit der Ochs-Kennerin Emilie auf. Ja, sie besitze noch unbekannte Ochs-Schriften. «Geehrter Herr», antworte Emilie am 15. August 1923, «Anbei finden Sie die Liste der Briefe von Peter Ochs, deren Copien in meinem Besitze sind. Wollen Sie mir bitte gelegentlich berichten, bis wann Sie dieselben benöthigen. Mit besten Grüssen verbleibe ich Frau E. Schlumberger-Vischer».[61]

Dass bei aller Konzilianz der Ton ihres Briefwechsels eher unterkühlt ist, hat wohl mit einer gewissen Rivalität, aber auch mit der etwas belehrenden Attitüde seitens Gustav Steiners zu tun, wie es in seinem Antwortschreiben vom 23. August 1923 nicht zu überhören ist: «Sehr geehrte Frau, Sie haben mir unterm 15. August a.c. ein Verzeichnis der in Ihrem Besitz befindlichen Kopien zugestellt. Ich spreche Ihnen dafür und für Ihre Bereitwilligkeit meinen verbindlichen Dank aus. Die Notiz zum 24.IV.1792 ist in dem Sinne zu ändern, dass das betr. Dokument auch von Kaul. erwähnt ist (No.212, Bd. I.108). Ich habe bis dahin nur den 1. Bd. Kaulek excerpiert. Der Brief aus den Archives d.l.guerre ist ohne Datum angeführt. Ich nehme an, es handle sich um das Dokument, das Sie nicht vor der Publikation aus der Hand zu geben wünschen. Wenn Sie die Dokumente entbehren können, werde ich sie bei Ihnen abholen und dann kopieren lassen. Das eilt nicht, aber ich möchte die Sache auch nicht ohne Notwendigkeit verzögern. Ich bitte Sie um ein Wort, wann Ihnen der Augenblick passend ist.

Da Sie ursprünglich meinem letzten Besuche andere Deutung gegeben haben, als ihm zukam, möchte ich nochmals hervorheben, dass ich mich nur von zwei Erwägungen habe leiten lassen: 1. ein Editor muss sich um vorhandenes Material bekümmern und es womöglich in die Sammlung aufnehmen. 2. Ich wollte Sie in Kenntnis setzten, dass ich mich durch die Schweiz. hist. Gesellschaft um Abschriften in Paris bemühe, wodurch leicht Doppelspurigkeit geschaffen wird. Die Gesellschaft hat den auch grundsätzlich mir den Kredit und die Besorgung der Abschriften zugesagt. Ein Teil der Arbeit wird durch Ihr freundliches Entgegenkommen überflüssig.»[62]

In diesem Brief steckte Gustav Steiner seinen Claim ab, wobei auch ein wenig Zuckerbrot und Peitsche im Spiel waren. Da existiert offenbar ein Brief von Peter Ochs, den Emilie nicht gerne aus der Hand geben möchte, den Steiner aber kopieren lassen will. Zwar eile es damit nicht, aber ohne Notwendigkeit solle man nichts verzögern. Vor allem aber hat er die Schweizerische Historische Gesellschaft im Rücken und ist daher legitimiert, in Paris Abschriften zu besorgen, wenn auch ein Teil durch Emilies Vorarbeiten überflüssig werden.

Obwohl Steiner sanften Druck aufsetzte, wahrte Emilie die Kontenance. Wie zuvor gegenüber Hans Barth zeigte sie sich grosszügig und schickte Gustav Steiner ohne Umstände elf Abschriften.[63] Gleichwohl, etwas zwickte sie doch: nach Steiners Rückkehr aus Paris wolle sie ihn wegen der Publikation des besagten Briefes sprechen, schob sie in einem Postskriptum nach. [64] Die Trophäe einer Erstpublikation wollte sie demnach nicht aus der Hand geben. Gustav Steiner lenkte ein: «Da dieser Brief nicht im ersten sondern im 2. Band der O’Briefe gedruckt würde, – Ihre Zustimmung vorausgesetzt, – haben Sie reichlich Zeit, irgendwo vorher zu publizieren, wenn Sie darauf Wert legen. Denn während mir alle andern von Ihnen notierten Briefe sowieso in die Hand gekommen wären, hätte ich diesen nicht gesehen. Er bleibt Ihr eigenstes Eigentum, und muss ich Sie schon bitten, mir Ihre Absichten darüber zu äussern. Je nachdem kann der Brief von mir in extenso oder nur als Regest publiziert werden. In beiden Fällen natürlich mit der Angabe der Herkunft.»[65]

Wie sie zitiert werden wolle, darüber hatte Emilie klare Vorstellungen: «Geehrter Herr Doctor», schrieb sie am 30. Mai 1926 aus Vevey, «Ihre freundliche Anfrage ist mir heute hier zu gekommen; es ist gar nicht komisch, dass ich mich darüber auszusprechen habe, aber ich bin Ihnen dankbar sagen zu können, dass infolge vieler Verwechslungen wir seit Jahren beide Damen unterscheiden. Ich heisse also überall: E. Schlumberger-Vischer, dass dies für die Anmerkungen abgekürzt werden muss, ist ganz natürlich; Sie werden am Besten wissen, was das Gegebene ist: E. Sch. V. oder wie Sie denken. Leider konnte ich in Paris nur schriftlich mit den Herren verkehren und jetzt erwarte ich noch das Resultat der Nachforschung in den Archives de la Guerre. Selbstverständlich werde ich Ihnen dasselbe mittheilen. Mit freundlichen Grüssen und bestem Dank Ihre E. Schlumberger Vischer.»[66]

Also, Angabe der Herkunft: E. Schlumberger-Vischer, oder E. Sch. V., das wäre abgehakt. Spannender sind ihre Schlussbemerkungen. Offensichtlich arbeitete Emilie wieder an einem neuen Projekt, für das andere in ihrem Auftrag Nachforschungen in den Archives de la Guerre anstellten. Emilie, die matronenhafte mater familias, betrieb ihre historischen Forschungen gleichsam als Unternehmerin, die eine Schar von Assistenten und Assistentinnen an der Hand hatte. Anders wären ihre zahlreichen familiären und gesellschaftlichen Verpflichtungen mit ihrer historischen Leidenschaft nicht zu vereinbaren gewesen.

Vier Jahre später, im Herbst 1930, war es wieder so weit. Am 24. September kündete Fritz Vischer-Ehinger an einer Redaktionssitzung eine neue Arbeit von Emilie an: Frau E. Schlumberger-Vischer, Korrespondenz des französischen Zivilkommissärs Claude-Marie Morin (1768–1835).[67] Es sind also erneut Briefe, die Emilie unter dem Titel Lettres de Morin, secrétaire de Masséna, an 7 de la République veröffentlichte. Die Herkunft der Briefe überrascht: Diesmal stammen diese nicht aus einem Archiv, sondern aus Privatbesitz, nämlich aus der bedeutenden Sammlung von Autographen des in Genf ansässigen Bankiers Henry Fatio (1863–1930).[68] Es heisst, Fatio habe seine Sammlung, der er sich mit grösster Sorgfalt widmete, Literaten, Gelehrten und Historikern mit einer Generosität geöffnet, die seinesgleichen suche.[69] Die Autographen waren also gut zugänglich. Gleichwohl, man musste schon über ein ausgezeichnetes Beziehungsnetzes bis nach Genf verfügen, um zu wissen, dass sich unter den Schriftzeugnissen von Berühmtheiten wie Chopin, Michelangelo, Donizetti, Machiavelli, Baudelaire, König François I, Napoleon u.a., auch Briefe eines nur wenigen Spezialisten bekannten Claude-Marie Morin befanden, der alles andere als eine Berühmtheit war, aber als Sekretär des Generals Masséna in der Schweiz weilte.

Bei Emilie entwickelte sich stets das eine aus dem anderen. Somit ist es folgerichtig, dass nach Claude-Marie Morin nun der General Masséna selbst in ihren Blick geriet. Die Edition von dessen Briefen war ihr nächster Plan. Über ein Jahrzehnt Arbeit investierte sie in dieses Vorhaben – doch sollte sie dieses Projekt nicht mehr abschliessen können – und nicht nur deshalb, da der aufziehende Zweite Weltkrieg ihren Aktionsradius erneut einschränkte. Doch berichten wir alles der Reihe nach.

Die Tatsache, dass Emilie den ambitionierten Plan hegte, die Korrespondenz des Generals Masséna herauszugeben, geht aus ihrem Schriftverkehr mit Hans Nabholz hervor. Ganz anders als zuvor bei Gustav Steiner, ist der Ton ihres Briefwechsels von menschlicher Wärme und gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Bei Nabholz sind keinerlei Anzeichen einer belehrenden Attitüde zu entdecken. Seine wohlwollenden Hinweise, die zum Gelingen der anstehenden Arbeit beitragen sollen, gab er diskret, wie aus einem ausführlichen Brief vom 14. April 1935 an Emilie hervorgeht.

«Sehr geehrte Frau Schlumberger! Als besonderes Paket sandte ich Ihnen die Kopien der Briefe Massénas. Ich hoffe, dass es unversehrt in Ihren Besitz gelangt ist. Aus der Lektüre habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Briefe doch sehr viel Interessantes bieten. Für die Zeit vom 4. Juli an hat allerdings Hennequin das Interessanteste vorweg genommen.[70] Trotzdem würde sich der Druck lohnen indem von den weniger wichtigen Stücken nur kurze Inhaltsangaben gemacht würden, wobei interessante Stellen gleichwohl wörtlich angeführt werden könnten. Schwieriger wird es sein, eine Gesellschaft zu finden, die bereit ist, die Druckkosten zu übernehmen. Die Allgm. Geschichtf. Gesellschaft hat eine Reihe von Publikationen übernommen, die ihre Mittel auf mehrere Jahre festlegen. Es gibt eine militärische Zeitschrift, die auch historische Arbeiten bringt. Vielleicht könnte auch ein Neujahrsblatt in Frage kommen. Am besten unterhalten wir uns über diese Fragen mündlich.

Es war ein Irrtum, wenn ich Ihnen sagte, dass Briefe von Masséna schon gedruckt seien. Ich verwechselte das mit den Rapporten von General Schauenburg, dem Vorgänger von Masséna, über seine Operationen in der Schweiz. Ausser den bei Hennequin abgedruckten Stücken sind mir keine weitern Drucke von Masséna-Briefen bekannt.

Aufgefallen ist mir, dass Hannequin aus den Archives de la guerre einzelne Stücke aus dem Kriegsarchiv bringt, die Ihre Kopistin nicht bringt. Die Ursache für diese Erscheinung lässt sich vielleicht in Paris feststellen. Auffallend ist auch, dass die Stücke, die auf dem beiliegenden, mit Tinte geschriebenen Verzeichnis aufgeführt sind, unter Ihren Abschriften fehlen. Hat Ihre Kopistin vielleicht nur eine Auswahl kopiert?

Zu prüfen wäre noch, ob in einem andern Privatarchiv, etwa in den Archives Nationales noch Masséna-Briefe vorhanden sind. Hennequin spricht in der Einleitung seines Buches auch von einem Familienarchiv Masséna. Das Buch von Hennequin werden Sie in Basel oder in einer Pariser Bibliothek leicht erhalten. Mit achtungsvollen Grüssen verbleibe ich Ihr ergebener.»[71]

Für die Zeitspanne von 1930 bis 1940 ist dieses Schreiben vom 14. April 1935 das einzige ausführliche Zeugnis von Emilies Wirken als Historikerin. Was tat sie in diesem Jahrzehnt? Gewiss: gemeinsam mit ihrer Kopistin und anderen Mitarbeitern war sie vollumfänglich mit dem Ausheben von Masséna Briefen ausgelastet. Das war ein gewaltiges, zeitraubendes Unternehmen. Und sonst? Besuche auf dem Staatsarchiv sind rar geworden. Im Herbst 1934 war ihr Gatte verstorben. Dieser Schicksalsschlag traf sie hart. Als ausgeprägter Familienmensch tat sie sich schwer mit dem Alleinsein. Zudem begannen eine einsetzende rheumatische Erkrankung und ein Augenleiden ihren Wirkungskreis einzuengen. Trotz allem – heisst es im Nachruf – erstrebte sie mit aller Energie ihrer Leiden Meister zu werden. Dank ärztlicher Hilfe und ihrer Willenskraft blieb sie aktiv. Im Jahr 1935 ist sie nur ein einziges Mal auf dem Staatsarchiv anzutreffen, nämlich am 12. November. Im Mai 1936 begleitet sie einen gewissen H. Zwicky aus Thalwil auf das Staatsarchiv wegen genealogischer Fragen und zum Ende desselben Monats wegen dem Thema Basel im 19. Jahrhundert.[72] Am 30. Juli 1937 liess Emilie Dokumente von Peter Ochs ausheben.[73] Und am 13. September 1938 erkundigte sie sich nach Deutschen Archivverhältnissen (Berlin-Dahlem).[74] Im folgenden Jahr war sie noch zweimal, am 29. März und am 7. Juni 1939, also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, auf dem Staatsarchiv. Wegen auswärtiger Archivalien, wie es im Benutzer-Journal heisst. Hatte sie Dokumente aus Paris erhalten? Oder aus Berlin-Dahlem?

Im Winter 1934/35 war auch Hans Nabholz aus Zürich angereist. Im November und Dezember 1934, sowie im Februar 1935 hielt er sich jeweils für einen Tag im Staatsarchiv auf, um Dokumente zur Basler Verfassung von 1875 einzusehen.[75] Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass Emilie und der Professor sich in jener Zeit gesehen und mündlich über das Masséna-Projekt gesprochen haben. Und dass Hans Nabholz in der Folge Emilie das erwähnte Paket mit Kopien der Briefe Massénas schickte, welches er in seinem Brief vom 14. April 1935 erwähnte.

Das nächste Zeugnis von Emilies Hand, das überdies wieder ausführlich ausfällt, stammt vom 24. Mai 1940. Fünf Jahre waren verstrichen, seit Hans Nabholz ihr das Paket mit Masséna Briefen geschickt hatte, und seit bald neun Monaten befand sich inzwischen Europa im Zweiten Weltkrieg. Seit zwei Wochen tobte er nun auch in der unmittelbaren Nachbarschaft der Schweiz. Denn am 10. Mai hatte Deutschland im Norden die Maginotlinie umgangen und über Holland, Belgien und Luxemburg Frankreich angegriffen. Militärbeobachter hatten indessen einen südlichen Angriff erwartet, also über die Schweiz, weswegen auch ein militärischer Geheimakt zwischen Frankreich und der Schweiz unterzeichnet worden war. Wie aus historischen Quellen bekannt ist, hätte Deutschland bei einem zähen Verlauf des nördlichen Angriffs tatsächlich einen Zangenangriff lanciert, mit einer zweiten Stossrichtung über die Schweiz. Basel wäre im Mai 1940 somit als erste Schweizer Stadt in die Kriegsaktivitäten verwickelt worden.

Emilie hatte sich daher an einen sicheren Ort begeben, nämlich zu Verwandten in die Villa Astana in Nyon.[76] Seit einer Woche sei sie nun hier, schrieb sie am 24. Mai an Nabholz, «wie lange hängt von den Ereignissen ab; denn obschon es in Basel so weit ruhig ist, soll ich noch nicht zurückkommen.»

Den Weg ins Waadtland hatte sie über Zürich genommen. In Zollikon hoffte sie Hans Nabholz anzutreffen. «Da Ihr Telephon nichts von mir wissen wollte», fuhr sie leicht enttäuscht fort, «nehme ich an, dass Sie die Universitätsferien zur Erholung benützt haben und ich hoffe, dass diese sehr angenehm gewesen ist. Ich hatte Ihren Brief vom Jahr 1935 mitgenommen, und hätte gerne mit Ihnen besprochen, ob und auf welche Weise etwas aus den von mir gesammelten Masséna Briefen zu machen wäre, trotzdem erwähnte Beilagen fehlen. Wenn Sie erlauben, werde ich Sie später einmal besuchen, um das zu besprechen.»[77]

Nachdem Emilies Suche nach den Masséna-Briefen offensichtlich ins Stocken geraten war, scheint sie somit wieder einen neuen Anlauf genommen zu haben. Dieses Projekt blieb eine Herzensangelegenheit. Indessen ist der Rhythmus ihres eigenen Herzschlags aus dem Takt geraten. Im Dezember 1940 erlitt sie einen Infarkt. Das sei der Grund, erklärte sie am 1. April 1941 aus dem Bethesda Spital, «dass alle meine lieben Freunde – darf ich mir erlauben Sie und Frau Professor auch zu diesen zu zählen? – anstatt Weihnachtsgrüsse und Neujahrswünsche nun erst Ostergrüsse erhalten werden? Es ist dies «force majeure». Nach meiner Rückkehr vom Genfersee hatte ich zwei Monate lang Gäste u. ziemlich Arbeit auf dem Arxhof; dann wollte ich in Basel Ordnung in meine Pariser Copien bringen und meine Berliner Enkel zur Erholung ins Engadin nehmen![78] Als die Kinder keine Reisebewilligung nach der Schweiz erhielten, tröstete ich mich, weil wir auch mit Bomben bedacht wurden und ich so vielleicht von grosser Verantwortung befreit wurde.[79] Dann hatte ich in den ersten Decembertagen einen unangenehmen Herzstreik und als zu Hause nicht die gewünschte Besserung kam, beschlossen meine Kinder mich hierher unter strenge Obhut zu geben. Der Erfolg kommt nach und nach; aber ich kann noch nichts leisten. Deshalb habe ich Sie auch nie in der Masséna Angelegenheit geplagt! Wir erhalten nur mühsam und sehr selten Nachrichten aus dem besetzten Frankreich und bis etwas aus den Archiven zu erhalten ist, wird es noch eine Weile dauern. Ich hätte so gerne die von Basel datierten Briefe, Masséna schrieb ja eine ganze Anzahl, wohl das Anleihen betreffend. […] Wenn ich wieder genügend geflickt werde, dürfte ich dennoch einmal Ihnen und Frau Professor in Zollikon guten Tag sagen, wollen Sie beide einstweilen meine herzlichsten Grüsse entgegennehmen; mit vielem Dank für Ihren Brief verbleibe ich Ihre E. Schlumberger-Vischer».[80]

Wie ging es weiter? Die Nachrichten von Kriegsgräueln quälten Emilie, befand sich doch eine ihrer Töchter mit ihrer Familie in Deutschland. Was ihre Forschungsarbeit betraf, war an eine Reise nach Paris natürlich auch im Jahr 1941 nicht zu denken, um dort in den Archives Nationales nach Massénas Briefen zu suchen. Auch körperlich war nicht mehr viel möglich: offensichtlich hatte Emilie auch nicht mehr die Kraft, um alleine nach Bern zu reisen, wo die Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz am 27. und 28. September 1941 ihr hundertjähriges Bestehen feierte. Nur allzu gerne wäre sie dabei gewesen.

«Sehr geehrter lieber Herr Professor», seufzte sie beinahe schon am 29. Oktober 1941, «Nun sind es schon Wochen her seit dem schönen Fest der Geschichtsforschenden und ich möchte Ihnen sagen, wie sehr Ihr liebenswürdiges Gedenken mich gefreut und Ihnen für Ihre freundlichen Grüsse herzlich danken! Hätte ich Frau Professor Bonjour besser gekannt, ich glaube wirklich, ich hätte sie gebeten mich hier «aufzuladen». Es war eine grosse Versuchung für mich. Vielen Dank auch noch, Herr Professor für Ihren Brief nach Nyon. Wie gerne möchte ich über alle Geschehnisse mit Ihnen sprechen; denn hat man einmal in Geschichtsbüchern gelebt, so kann man kaum anders thun, als alle Berichte, die wir hören und lesen, in oder doch zu den Geschichtskenntnissen einreihen. Aber solche Grausamkeiten, welche jetzt kaltblütig befohlen werden, fand ich nur in einem Buch über Spanien und da meinte man: Ja das war eben in den frühesten Jahrhunderten. Wie Sie sagen, Vernunft und humane Gesinnung sollten wieder zu ihrem Rechte kommen; welch verrückte Welt, d.h. Europa werden Sie finden! Diese Woche zügelte ich wieder nach Basel; Leider nicht in meine eigenen vier Wände; das Haus ist zu gross zum Heizen und so werde ich mich im Hotel Drei Könige etablieren. Vielleicht kann ich von dort auch etwa aufs Staatsarchiv gelangen. Jedenfalls sollen dann die Masséna Briefe wieder genau durchgesehen werden. Meine geplante Excursion nach Zürich wird nicht aufgegeben, doch hänge ich seit letztem Winter vom Zustand meiner Gesundheit ab. Ich hoffe, dass Sie und Frau Professor einen guten Winter haben werden und bitte Sie Beide meine herzlichen Grüsse entgegen nehmen zu wollen. Ich verbleibe Ihre E. Schlumberger-Vischer».

Trotz aller guten Vorsätze wollte die Arbeit an den Masséna-Briefen einfach nicht mehr richtig in Schwung kommen. Einerseits belasteten sie die Gräueltaten des Krieges, andererseits schwanden ihre Kräfte zunehmend. Ihre Bahnen verengten sich immerzu. Anfangs des Jahres 1944 bezog sie an der Gartenstrasse 59 eine kleine Wohnung. Dort griff sie nach langer Zeit am 23. März 1944 wieder zur Feder:

«Sehr geehrter lieber Herr Professor», hob sie im vertrauten Ton an, «Schon lange hätte ich Sie gerne mit ein paar Zeilen geplagt, um nach Ihrem Befinden zu fragen. Nun lese ich zu meiner Freude, dass Sie zu Ehren von Herrn Professor [Charles] Gilliard [1879–1944] in Lausanne gewesen sind. Ich wünsche von Herzen, dass diese Reise ein sehr gutes Zeichen für Ihren Gesundheits Zustand ist, und hoffe, Ihre Beschwerden seien nun ganz behoben. Wenn das Herz seine Pflicht nicht voll und ganz erfüllt, ist man nicht nur sehr behindert, sondern es ist auch sehr unheimlich, man weiss nie wie weit man seine Kräfte anstrengen oder überanstrengen darf. Sollten Sie wieder einmal nach Basel kommen, so würde ich mich über einen Besuch zur «Berichterstattung» herzlich freuen. Wie gerne hätte ich Ihre Vorlesungen gehört; es mangelt mir sehr, nichts mehr zu lernen. Auch hier die Conférences der Soc. d’études franç. musste ich aufgeben zu besuchen. So kam es, dass ich Herrn u. Frau Professor Bonjour nie mehr gesehen habe.[81]Ich bin sehr froh, die Gazette de Lausanne zu lesen, dort sind die lehrreichen interessanten Artikel von Prof. Edm.[ond] Rossier [1865–1945] stets ein grosser Genuss; denn nur die Tagesereignisse machen Einem (sic!) nur traurig. Bitte lieber Herr Professor grüssen Sie Ihre Gattin die sich hoffentlich möglichst wohl befindet und empfangen Sie herzliche Grüsse von Ihrer E. Schlumberger Vischer.»

Wenige Monate später rang sie sich zu einem schweren Entschluss durch, nämlich zur Übergabe ihrer Abschriften ans Staatsarchiv. Die Frage, was sie mit ihren Materialien tun sollte, quälte sie schon länger, hatte sie doch bereits am 1. April 1941 in ihrem Brief an Hans Nabholz davon gesprochen. Am 26. Juni 1944 wurde der Beschluss ausgeführt: sie machte sich auf den Weg zur Martinsgasse und überreichte dem Staatsarchiv ihre Papiere Barthélemy und ihre Abschriften aus den Archives des Affaires étrangères Paris, Général Masséna 1797–1799.[82] Insbesondere die Übergabe ihrer Masséna-Abschriften war das stille und traurige Eingeständnis, dass sie ihr letztes grosses Editionsprojekt nicht mehr selbst ausführen konnte.

Die Aussicht eines Besuchs aus Zürich liess sie jedoch wenig später wieder aufleben. Ihre Briefzeilen sind von Dankbarkeit durchströmt, als sie sich am 18. August 1944 an ihren Schreibtisch setzte.

«Sehr geehrter lieber Herr Professor, Ihr so freundschaftlicher Brief trägt das Datum Pfingstsonntag; wenn Sie wüssten, wie oft ich versucht habe Ihnen zu danken und zu antworten. Es kamen mir so viele Hindernisse in den Weg; aber heute, wenn’s auch kurz ausfällt – möchte ich Ihnen recht herzlich für Ihren mir so sehr werthvollen Brief danken und Ihnen sagen, wie sehr ich mich freue, Sie bald in Basel an der «Geschichtsforschenden» begrüssen zu dürfen. Dann können wir reden, das ist ungleich schöner, so wohltuend auch Briefe sind. An welcher Zusammenkunft kann ich Sie am ehesten treffen ohne Sie zu stören? Am 12 ten Juni habe ich mich mit einem Telegramm bescheiden in eine Ecke gedrückt. Von Herzen hoffe ich, dass alle guten Wünsche in Erfüllung gegangen sind und auch Ihre liebe Gattin etwas Hilfe in Ihren Kummer bringen konnte. Würde Frau Professor Sie nach Basel begleiten? Darf ich Ihr anbieten sich bei mir auszuruhen, da wohl die mannigfaltigen Veranstaltungen für Sie ebenso übermüdend wären wie für mich – verfügen Sie ganz über mich. Wie schön auf Wiedersehen sagen zu können! Ihr Brief hat mir so viel Freude gemacht, glauben Sie an meinen aufrichtigen Dank und empfangen Sie mit Frau Professor meine herzlichsten Briefe stets Ihre Emilie Schlumberger-Vischer».

Aus Anlass der 500. Jahresfeier der Schlacht von St. Jakob hatte die Historische und Antiquarische Gesellschaft Basel die Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz eingeladen, ihre diesjährige Jahresversammlung am 3. und 4. September 1944 in Basel und St. Jakob abzuhalten. Wie die Presse berichtete, waren aussergewöhnlich viele Mitglieder dieser Einladung gefolgt. Das Programm war prall gefüllt, ein Vortrag jagte den anderen. Gleichwohl fand das Ehrenmitglied Hans Nabholz, der gewiss von den unzähligen Teilnehmern in Anspruch genommen wurde und am Montag, dem 4. September, am Mittagessen eine Tafelrede gehalten hatte, die Zeit, Emilie einen Besuch abzustatten.

Emilies Dankesbezeugung kam spät. Das hatte gute Gründe. Denn erneut war der Takt ihres Herzschlags aus dem Rhythmus geraten. Nachdem sie sich wieder erholt hatte, wagte sie kaum, Hans Nabholz einen Brief zu senden. «Sehr geehrter lieber Herr Professor», schrieb sie am 21. Mai 1945, «Darf ich mich überhaupt noch bei Ihnen melden? oder ist mein Name ausgetilgt nach dem ich so undankbar war und nie für Ihren so freundlichen Besuch der «Geschichtsforschenden» gedankt habe. Es hatte mich so gefreut, dass Sie bis zu mir kamen und that es mir nur sehr Leid dass wir nicht ungestört über so Vieles sprechen konnten. Leider bin ich nie mehr aus Basels Mauern gekommen und wirklich, Zürich wäre nicht sehr weit. Aber wo die Zeit hingeht, weiss ich nicht, dann habe ich zwei Monate liegen müssen, weil das Herz streikte. Sie haben ja auch erfahren müssen, wie sehr unbequem das ist! […] Leider konnte ich nie bis auf’s Staatsarchiv gehen, wo ich noch einiges zu ordnen hätte. So eine kleine Arbeit fehlt mir sehr».

Am 4. Februar 1946 schrieb sie ihren letzten Brief an Hans Nabholz. Es sind ein paar kurze Zeilen in zittriger Schrift.

«Sehr geehrter lieber Herr Professor, Darf ich mich nach der langen Zeit bei Ihnen melden? Es ist nicht nur um, Sie zu versichern, dass ich in Dankbarkeit für all Ihre Freundlichkeit Ihnen und Frau Professor für das längst begonnene Jahr alles Gutes und Schöne wünsche. Besonders hätte ich schon längst gerne für Ihren gütigen Brief gedankt, und es war so sehr freundlich nach mir zu fragen. Meine Kräfte sind jedoch noch so wackelig wie meine Schrift, die ich sehr zu entschuldigen bitte. Meine schönen Pläne in diesem Winter wieder etwas zu arbeiten müssen noch warten. Von Ausgehen noch keine Rede, hie und da bis ins Wohnzimmer! und ich hoffe auf den Frühling. Darum bitte ich einstweilen meinen besten Dank und mich Frau Professor meine herzlichsten Grüsse empfangen zu wollen. Ihre ergebene Emilie Schlumberger V.»

Am letzten Donnerstagabend, den 7. November 1946, heisst es im Nachruf, befiel Emilie ein plötzliches Unwohlsein. Am Samstag, den 9. November, ist sie für immer friedlich eingeschlafen.

Anmerkungen

[1] Diese Charakterisierung stammt von Gustaf A. Wanner, knapp drei Jahrzehnte nach Emilies Hinschied 1946 in einer Würdigung zum 80. Geburtstag von Emilies Sohn, Nicolas Schlumberger (1894–1975), in den Basler Nachrichten vom 5.12.1974: «Seine geistige Prägung erhielt unser Jubilar von seinem vornehmen Elternhaus: Vom Vater, dem Bankier Charles Schlumberger-Vischer, erbte er den Sinn für seigneurialen Lebensstil, von der Mutter, der feinsinnigen Historikerin, das Verständnis für die Werte von Kultur und Vergangenheit».

[2] Die Familienmitglieder auf der Fotografie hat Ruedi von Passavant wie folgt identifiziert: Hinten stehend von links nach rechts: Hans von Passavant-Schlumberger (1890–1953); Charles Schlumberger-Staehelin (1893–1985); Charles Adrien («Adra») Alioth (1911–1991); Marguerite («Tit») von Radowitz-Schlumberger (1902–1987); Alexander von Radowitz-Schlumberger (1901–1975); Henriette Schlumberger (1906–1971) mit ihrem Verlobten Ulrich Iselin (1900–1983) [Heirat zwei Monate später am 27.9.1926]; Nicolas Schlumberger-Staehelin (1894–1975); Achilles («Aschill») Donato Alioth (1913–1992); Sitzend: Marie-Louise von Passavant-Schlumberger (1891–1989); Alice Schlumberger-Staehelin (1904–1999) mit Sohn Amédée Schlumberger (1926–2014); Emilie Schlumberger-Vischer (1867–1946); Emilie Alioth (1916–2006); Charles Schlumberger-Vischer (1861–1934); Marie-Louise Schlumberger-Staehelin (1902-1997) mit Tochter Sonja Schlumberger (1925-2010); Fanny Alioth-Schlumberger (1889–1981). Vorne stehend: Brigitta («Bri») von Passavant (1917–2004). Vorne sitzend: Claudius von Passavant (1920–1969); Dorothea («Puss») von Passavant (*1922); Alexander von Passavant (1915–2000); Nicht auf dem Gruppenfoto ist Adrian Alioth-Schlumberger (1878–1957). Möglicherweise war er der Fotograf dieser Aufnahme.

[3] Der Eindruck der matronenhaften Erscheinung Emilies, den diese Fotografie vermittelt, ist auch ihrem Urenkel Ruedi von Passavant in Erinnerung geblieben. Ihm verdanke ich nicht nur wertvolle Unterstützung während meiner Recherchen, sondern auch die hier reproduzierten Abbildungen aus seinem Familienarchiv.

[4] Vgl. zum Personal: StaBS-PD-Reg 14a 1-1/268. So arbeitete beispielsweise die Mutter von Jean Tinguely, Jeanne Louise Tinguely-Ruffieux, 1924 als Magd bei der Familie Schlumberger-Vischer.

[5] Rudolf Thommen, Die Universität Basel in den Jahren 1884–1913, Basel 1914, S. 10.

[6] Die Historisch Antiquarische Gesellschaft ging 1875 aus der Fusion der 1836 gegründeten Historischen und 1842 gegründeten Antiquarischen Gesellschaft hervor.

[7] StaBS-Universitäts-Archiv K11a, Dozentenbücher, 1909–1910.

[8] StaBS-Universitäts-Archiv K11a, Dozentenbücher, 1910–1911.

[9] Vgl. das Verzeichnis der Teilnehmer in: Jahrbuch für Schweizerische Geschichte, Bd. 64, 1919, S. XVII.

[10] Jahrbuch für Schweizerische Geschichte, 45. Bd., 1920, S. XXIX.

[11] Zur Erinnerung an Frau Emilie Schlumberger-Vischer, 1946.

[12] Ferner steht in Emilies Nachruf, dass Besuche ausländischer Museen und Kulturstätten ihr Interesse an der Geschichte verstärkt hätten. Hatte sie diese Reisen mit ihren Eltern oder nicht vielmehr mit ihren Grosseltern unternommen?

[13] Mossmanns Schreiben vom 30. März 1877 lautet: «Jusqu’ici, Monsieur, je n’ai trouvé que trois générations de Vischer ou Fischer à Colmar, qui me paraissent rentrer bien évidemment dans votre lignage. Le premier, Mattheus Vischer a été reçu bourgeois le dimanche Invocavit [erster Sonntag der Passionszeit] 1589. […] Son mariage avait précédé son admission: il a été célébré le 7 mai 1587, avec Ursula Kriegelsteinin von Sulzbach. Le second Vischer, Matthei seligen Sohn, est appelé Matthieu comme son père s’ est marié le 25 février 1622 avec Marguerite, Elias Lichteysens seliger Tochter. Le troisième, né le 4 avril 1623, est portant toujours le prénom de Matthieu, est le fils du précédent, et celui-là même qui devint la lig[n]e de votre famille à Bâle.» Mossmann teilte seine Funde stückweise mit in Briefen vom 30. März 1877, 20. Oktober 1878, 9. April 1891, 22. April 1891 und 26. April 1891. Im ersten Schreiben vom 30. März 1877 erwähnte Mossmann auch einen Hans Vischer, der am 29. November 1546 eine Margaretha Ortlieb, beide von Colmar, geheiratet hat. In einem späteren Schreiben vermochte Mossmann zudem mittzueilen, dass ein Leonhard Vischer 1546 aus Lechhausen nach Colmar eingewandert war. Karl Vischer-Merian kommt also das Verdienst zu, als erstes Familienmitglied durch eine Anfrage beim elsässischen Stadtarchivar Licht in die Colmarer Vergangenheit der Vischer’schen Vorfahren gebracht zu haben. (StaBS-PA 511e A 1-1 (1), Notizen, Abschriften, Korrespondenz zur Genealogie Vischer und Birr von Karl Vischer Merian 1877 ca. – 1903 ca.).

[14] Auf einer Karte vom 12. Februar 1895 an Karl Vischer-Merian vermerkt Eduard His-Heusler folgendes: «Lieber Carl, Hiermit folgt Deine Vischerische Genealogie mit bestem Dank zurück. Ich habe eine Abschrift meiner dem Civilstandsbüchern entnommenen Geburts- & Todes- sowie auch Heiratsdaten beigelegt, vermittels deren Du einige Ungenauigkeiten in Deinem Heft selbst verbessern kannst, falls Du damit einverstanden bist. Die Frau von Peter Birr, welcher mit seiner Schwester Anna Catharina eine Doppelhochzeit mit den Geschwistern Vischer feierte, hiess nicht Catharina, sondern Anna Maria. Sie hatten nur zwei Töchter». (StaBS-PA 511e A 1-1 (1), Notizen, Abschriften, Korrespondenz zur Genealogie Vischer und Birr von Karl Vischer Merian 1877 ca. – 1903 ca.). Während Leonhard Anna-Catharina Birr (1718–1770) zur Frau nahm, hatte Peter Birr (1716–1755), die Schwester Leonhards, Anna Maria (1724–1803), geheiratet. Letztere wiederum hatten zwei Töchter: Anna Catharina (1742–1799) und Elisabeth Salome (1751–1810).

[15] Darüber hinaus hat Karl Vischer-Merian noch Aufzeichnungen seines Vaters, Peter Vischer-Passavant (1779–1851), zum Thema des Durchmarschs der Alliierten durch Basel zusammengestellt. Diese hat er kurz vor seinem Tod Albert Burckhardt-Finsler übergeben. Letzterer hat in seinem Aufsatz Der Durchmarsch der Alliierten durch Basel von diesen Aufzeichnungen «soviel als möglich» wiedergegeben in: Jahrbuch für Schweizerische Geschichte, Bd. 23, 1898, S. 31–88. Emilie wird hingegen 1901 in ihrer Publikation Der Reichensteiner Hof zur Zeit der Alliierten 1813–1815 vorwiegend auf das Tagebuch von Peter Vischer-Sarasin (1751–1823) zurückgreifen, dem Vater von Peter Vischer-Passavant.

[16] Dies schrieb Karl Vischer-Merian in einem Brief vom 6. März 1895 an den unbekannten Verfasser von: Zur Erinnerung an Karl Vischer-Merian in Basel, in: Der Bund, Bd. 46, Nr. 101, 12. April 1895.

[17] Zur Erinnerung an Frau Emilie Schlumberger-Vischer, 1946, S. 3. Die Lebensdaten: Carl Vischer-Von der Mühll (1841–1922); Emilie Vischer-Von der Mühll (1846–1915); Peter Vischer-Burckhardt (1869–1947); Johanna von Planta-Fürstenau-Vischer (1872–1953); Carl Vischer-Melchers (1876–1966).

[18] Das Lehrangebot wird wie folgt umschrieben: «A limited number of young ladies are received at this school for board and education. The educational course includes all the ordinary branches of study, there being special advantages for acquiring the French Language. The terms are, for boarders, from 35 to 45 guineas per annum; and for day scholars 6 and 8 guineas. The extras are Pianoforte, Singing (English and Italian), German, Drawing, Dancing, Calisthenies, and Latin. Principals, the Misses White, assisted by visiting masters». Vgl.: Frederick Shirley Dumaresq de Carteret-Bisson, Our Schools and Colleges, Bd. II, For Girls, London 1884, S. 533.

[19] Wilhelm Burckhardt-Vischer, Baron Emil von Gillmann und die Entwicklung der Reitkunst in Basel, in: Basler Jahrbuch, 1944, S. 182–200, hier: S. 196 und 197.

[20] StaBS-PD-REG 14a 1-1/268.

[21] Gemäss Strassenkontrollen, StaBS-PD-REF 14a 1-1.

[22] Zur Erinnerung an Frau Emilie Schlumberger-Vischer, 1946, S. 5.

[23] Vgl. den Brief von Charles Schlumberger an Rudolf Wackernagel. (StaBS Feste, F3. 5.6/74 Festspiel. Scenarium und Verzeichnisse. Festzug. Vereinigungsfeier 1892.): «(März 1892), Hochgeehrter Herr, Ich verdanke Ihnen Ihre heutigenMittheilungen & werde mir ein Vergnügen daraus machen, heute Nachmittag die Costume Zeichnungen anzusehen. – Was unsere Theilnahme am Festspiel anbelangt ist Frau Schlumberger & bin auch ich einverstanden falls die Quadrillen mit Damen zu Stande kommt & es sich vereinbaren lässt in einem Costum beide Rollen (Quadrille & Graf Pfirt) zu reiten, auch die Rolle des Grafen & der Gräfin Pfirt zu übernehmen. – Sollte jedoch der Damenmangel eine solche Quadrille nicht ermöglichen, so würden wir auch auf die andere Rolle verzichten müssen, denn meine Frau wollte schon im Juny für einige Monate auf’s Land ziehen & würde sich nur dazu verständigen hier zu bleiben, wenn sie durch ihre Theilnahme bei der Quadrille an dem Festspiel nützlich mitwirken könnte.– Mit vorzüglicher Hochachtung Ch. Schlumberger-Vischer».

[24] Dies geht aus einem Brief vom 2. Mai 1892 von Charles Schlumberger-Vischer an den Organisator Rudolf Wackernagel hervor. (StaBS Feste, F3. 5.6/113 Festspiel. Scenarium und Verzeichnisse. Festzug. Vereinigungsfeier 1892.)

[25] Gespielt von Wilhelm Vischer-Iselin.

[26] Nationalzeitung vom 12. Juli 1892, S. 3.

[27] Zur Erinnerung an Frau Emilie Schlumberger-Vischer, 1946, S. 5.

[28] StaBS-Räte u. Beamte U9,4 Journal über Archivbenützung 1900–1903.

[29] Das Blaue Haus wurde 1763 auf dem Grundstück des ehemaligen Reichensteiner Hofes erbaut, der nach den vormaligen Besitzern, der Familie Reich von Reichenstein zu Inzlingen, benannt war. Deshalb wird auch heute noch das Blaue Haus auch als Reichensteiner Hof bezeichnet.

[30] StaBS-PA 633d F 6-1-29.

[31] Ein zweiter Brief vom Grossfürst Nicolas, der rund ein Jahrzehnt später, 1825, zum Kaiser von Russland gekrönt wurde, ist als Faksimile zwischen Seite 40 und 41 abgedruckt. Dies bezeugt, welch grosse Bedeutung Emilie ihrem Fund im Blauen Haus beimass.

[32] in: Société d’Histoire de Huningue et des sa Région. Musée de Huningue, Bulletin 44, 1999, S. 47–78, hier S. 72.

[33] Meines Wissens wurde Emilies «Reichensteinerhof» zuletzt verwendet in: Yvonne Boerlin-Brodbeck, Der Basler Zeichner Matthäus Bachofen (1776–1829), in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Bd. 112, 2012, S. 187–221, hier S. 192, Anm. 16.

[34] Ein erster Bezug auf Emilies «Reichensteiner Hof» kurz nach dessen Erscheinen: Karl Nef, Eine Basler Musikbibliothek aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft. Vierter Jahrgang 1902–1903, S. 385–389, hier S. 388.

Auf Basis des «Reichensteiner Hofes» hat 1935 Dominik Müller auf Mundart das Theaterstück Im Blaue Hus. Historisches Lokalstück in vier Akten verfasst. Dieses wurde im Sommer 1935 im Basler Stadttheater aufgeführt. Der Text des ersten Aktes wurde veröffentlicht in: Die Ernte. Schweizerisches Jahrbuch, 16. Jahrgang, Basel 1935, S. 81–96. Thema des ersten Aktes ist die Aufgabe der Neutralität. Am Beispiel gesprochen: «Erlach [ein Berner]: Nonemal gseit und mys letschts Wort: Ihr vergässit ganz, dass wenn mir gäge die Alliierte üs wehre, mir für der Napoleon kämpfet. Neutral sy mer uf kei Fall. Üsi Neutralität hei mir verscherzt an däm Dag, wo mer agfange hei, im Napoleon nachezgäh. […]. Peter Vischer: Mit Verlaub, Heer Obrischt, i seh, Si sin e gfährlige Raisonneur, vor däm me sich hiete mues.» Dominik Müller hatte 1935 die Zeichen seiner Zeit erkannt, als er in den einleitenden Zeilen zu seinem Stück schreibt: «Das Stück versetzt uns in jene denkwürdigen Wochen vom Dezember 1813 bis Januar 1814. […] Aus diesem geschichtlichen Hintergrund heraus entsteht nun aber nicht nur die dramatisierte, tragikomische Schau eines vergangenen Basel, sondern ergibt sich – und zwar schon aus dem hier zum Abdruck gelangenden ersten Akte – mit aller Deutlichkeit auch eine ernste Warnung an die Gegenwart.» Ob Emilie die Aufführung dieses Stücks 1935 im Stadttheater gesehen hat, wodurch ihr «Reichensteiner Hof» plötzlich wieder an Aktualität erfuhr?

[35] Vgl. Hans Barth, Untersuchung zur politischen Tätigkeit von Peter Ochs während der Revolution und Helvetik, in: Jahrbuch für Schweizerische Geschichte, 26. Bd., 1901, S. 145–204, hier S. 151.

[36] Beispielsweise: Carl Hilty, Öffentliche Vorlesungen zu Helvetik, Bern 1878, S. 309. Ebenfalls in einem negativen Licht erscheint Peter Ochs in: Wilhelm Oechsli, Geschichte der Schweiz im neuzehnten Jahrhundert. Erster Band. Die Schweiz unter französischem Protektorat 1798–1813, Leipzig, 1903, S. 113: «Unmittelbar an Bonaparte’s Rekognoszirungsreise knüpfte die verhängnisvolle Thätigkeit an, die Oberzunftmeister Peter Ochs von Basel im Dienst der Pariser Machthaben gegen sein Vaterland entfaltete.»

[37] Vgl. die Rezension: Bibliothèque universelle et Revue suisse, Tome XLIII, 1906, (Chronique Suisse Allemande), S. 409: «Avec Mme Schlumberger-Vischer nous revenons à un sujet national, la révolution bâloise de 1798. Ayant eu à sa disposition des lettres de Pierre Ochs et le journal de son ancêtre M. Pierre Vischer, qu’elle a trouvés dans les archives de sa famille, elle nous fait un récit très vivant des événements accomplis dans sa ville natale d’octobre 1798 à mars 1799, c’est-à-dire jusqu’au retour de Pierre Ochs de Paris, alsors que celui-ci vint prendre la présidence de l’Assemblée nationale bâloise.

Plusieurs récents historiens, M. Œchsli entre autres, se sont montrés très sévères à l’égard du dictateur bâlois, qu’ils représentent comme une sorte de traître à sa patrie. Mme Schlumberger n’a pas de peine à rectifier ce jugement trop sommaire et elle le fait surtout en publiant de nombreuses lettres inédites qui ne laissent subsister aucun doute sur l’honnêteté des intentions de Pierre Ochs. Son livre est une contribution importante à l’histoire de la préparation de l’Helvétique, qui a eu ces dernières années un regain d’actualité chez nous.»

[38] StaBS-PA 633d F 6-1-29. Bei der Zeile:« tout portait …», also: «Alles trug den Stempel des priesterlichen Despotismus, der so geschickt mit einer Tyrannei verschmolzen wurde», handelt es sich um ein Zitat von der Feder des oben erwähnten Joseph Mengaud, welches Peter Vischer in seinem Brief an Peter Ochs eingeflochten hat. Diese Zeile findet sich auf einer Proklamation, die der französische Geschäftsträger am 6. Februar 1798 in Biel anschlagen liess.

[39] StaBS-PA 633d F 6-1-29.

[40] Auch der Stammbaum Die Nachkommen von Peter Vischer-Sarasin des Raths, der am Ende des «Reichensteiner Hof» eingeheftet ist, geht auf Eduard His-Heusler zurück, wie ein Brief vom 8. Mai 1901 an diesen belegt: «Empfangen Sie, geehrter Herr, auch meinen herzlichen Dank für die Abschrift der Stammestafel, welche uns in hohem Maasse interessirt; ich habe dieselben in Ihrem Namen Papa übergeben. Mit meinen höflichen Empfehlungen verbleibe ich [7] Ihre ganz ergebene Emmy Schlumberger-Vischer». StaBS-PA 633d F 6-1-29. Ebenso tauschten sich Charles Schlumberger-Vischer und Eduard His-Heusler über die Genealogie der Schlumbergers aus, wie aus einem Brief vom 25. März 1902 hervorgeht: «Hochgeehrter Herr Dr. His», schreibt Charles Schlumberger-Vischer, «Ihre freundlichen Mitheilungen verdanke ich Ihnen aufs Beste – Dieselben decken sich vollständig mit den auf unserm Stammbaum vorhandenen Angaben […]». (StaBS-PA 633d F 6-1-29)

[41] In ihrem Text gibt Emilie die Lebenszeit von Sara (1728–1806) an. Das muss ein Irrtum sein. Denn in der genealogischen Zusammenstellung, die Eduard His-Heusler angefertigt hat, wird das Geburtsjahr der Sara mit 1719 angegeben. Im Jahr 1728 ist nach Eduard His-Heuslers Angaben der Bruder Johann Jacob †1765 geboren. (StaBS-PA 511e A 1-1 (1), Notizen, Abschriften, Korrespondenz zur Genealogie Vischer und Birr von Karl Vischer Merian 1877 ca – 1903 ca.)

[42] Im Vorwort der Chronik von 1933 ist auf S. VI verdankt, dass Emilie fünf Beiträge verfasst hat über: 10. Peter Vischer-Sarasin (S. 138–144); 18 Peter Vischer-Passavant (S. 161–165); 23. Friedrich Wilhelm Vischer (S. 171–172; 33. Karl Vischer Merian (S. 192–195); 34. Peter Vischer-Burckhardt (S. 195–196).

[43] StaBS-PA 513a I G4,18. Als Quelle der Information über die Malzgasse wird in Fussnote 245 Karl Stehlin ausgewiesen, aber nicht Emilie erwähnt, die den Anstoss gab, Informationen über die Malzgasse einzuholen.

[44] StaBS Räte u. Beamte U9,4 Journal über Archivbenützung 1916–1918. Gustav Steiner erwähnt in: Korrespondenz des Peter Ochs (1752–1821). 1. Bd. Aufklärung und Revolution bis zum Basler Frieden 1795, Basel 1927, S. CCXXXV, Anm. 2, dass Fritz Vischer-Ehinger plant, die Korrespondenz von Bacher herauszugeben.

[45] Emilies Beiträge: Bd. I, S. 238; Und Bd. III, S: 390–91.

[46] Anzeiger für Schweizerische Geschichte, Nr. 1. 1906, S. 24.

[47] Vgl. ihren Brief vom 11. November 1909 an Hans Barth. StaBS-PA 301a C9.

[48] Vgl. ihren Brief an Hans Barth vom 1. Dezember 1909. StaBS-PA 633c C5.1, fasc. 11. Auszug aus dem Tagebuch von Lisette Burckhardt, im Dossier enthalten das Begleitschreiben von E. Schlumberger-Vischer). Anna Elisabeth (Lisette) Vischer (1783–1857) hatte den Witwer Leonhard Burckhardt geheiratet. Sie blieb kinderlos. Leonhard Burckhardt hatte zwei Kinder in die Ehe eingebracht.

[49] Unter der Signatur FA Hirzel 273.87 werden in der Zürcher Zentralbibliothek 99 Briefe aus den Jahren 1792 bis 1802 von Peter Vischer an Hans Caspar Hirzel aufbewahrt.

[50] Emilies Aufsatz wurde bereits am 6. Februar 1913 von Professor Schneider an einer Sitzung der Redaktion der Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde angekündet. Es scheint also, dass Schneider, bei dem Emilie in den Wintersemestern der Jahre 1909/10 und 1910/11 jeweils eine Vorlesung besucht hatte, auch ihr Begutachter war. (StaBS, Archiv der Historischen Gesellschaft, B4, Protokoll des Publikationsausschusses, S. 4.)

[51] Fritz Vischer, Kriegsnöte der Basler in den 1790er Jahren, in: Basler Jahrbuch, 1920, S. 14–56, hier S. 14.

[52] StaBS Räte u. Beamte U9,4 Journal über Archivbenützung 1916–1918; Emilies Besuche am 19., 21. und 22 Februar 1918.

[53] Die Einrichtung dieser Brotanstalt wurde vom Rat am 25. und 28. Januar 1794 beschlossen. Vgl. auch August Reichlin, Die Brotversorgung der Stadt Basel, Aarau 1912, S. 60 ff. Und: Peter Stolz, Marktmechanismen und behördliche Massnahmen der Basler Getreide- und Brotversorgung des 18. Jahrhunderts, Basel 1975.

[54] Basler Jahrbuch, 1920, S. 14; und S. 53, Anm. 3.

[55] Heute in der Zentralbibliothek Zürich, Signatur Hi 43,44. Auszuschliessen ist wohl Hirzels Tagebuch als eidgenössischer Repräsentant in Bern, 11.10.–9.12.1792, (8 Doppelblätter) [Hi 45]. Vgl. Jean-Pierre Bodmer, Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zürich, Bd. 3, Zürich 1996, Sp. 271/272. Nach der freundlichen Auskunft von Urs Leu, Leiter Abteilung Alte Drucke und Rara auf der Zentralbibliothek Zürich, (e-mail vom 24. Januar 1925), besitzt die Zentralbibliothek Zürich leider keine Besucher- oder Ausleihbücher der Stadtbibliothek Zürich. Somit lässt sich nicht eruieren, wann Emilie in Zürich vor 1914 die erwähnten Briefe von Peter Vischer an Hirzel kopiert hätte, respektive, wie die Umstände der Ausleihe von Hirzels Schrift von 1792 nach Basel waren.

[56] StaBS-Räte u. Beamte U9,4 Journal über Archivbenützung 1920–1921; 1921–1922.

[57] StaBS-PA 301 E60.

[58] StaBS, Archiv der Historischen Gesellschaft, B4, Protokoll des Publikationsausschusses, S. 4 und S. 181.

[59] StaBS-Räte u. Beamte U9,4 Journal über Archivbenützung 1921–1922.

[60] StaBS-PA 301 E3.

[61] StaBS-PA 301 E60.

[62] StaBS-PA 301 E60.

[63] Dies geht aus einem Schreiben vom 28. Oktober 1924 hervor, in dem Gustav Steiner mit bestem Dank den Empfang von 11 Brief-Kopien bestätigt. (StaBS-PA 301 E60).

[64] Dies fügt Emilie im Postskriptum jenes bereits oben erwähnten Briefes vom 2. Oktober 1914 an. (StaBS-PA 301 E60).

[65] Brief vom 11. November 1924. (StaBS-PA 301 E60).

[66] StaBS-PA 301 E60.

[67] StaBS, Archiv der Historischen Gesellschaft, B4, Protokoll des Publikationsausschusses 1904–1933, S. 273.

[68] Die Sammlung der Autographen ist nach dem Tod von Henry Fatio 1930, also kurz nach dem Erscheinen von Emilies Publikation, in drei Tranchen 1932 in Zürich und Paris und 1935 in Genf versteigert worden.

[69] Journal de Genève, Nr. 335, 7. Dezember 1930.

[70] Louis Hennequin, Zürich: Masséna en Suisse: Messidor an VII – Brumaire an VIII: (Juillet–Octobre 1799)., Paris 1911.

[71] Zentralbibliothek Zürich, Nachlass Hans Nabholz 18.23, Emilie Schlumberger-Vischer, 7. 1940–1946.

[72] StaBS-Räte u. Beamte U9,4 Journal über Archivbenützung 1935–1936.

[73] StaBS-Räte u. Beamte U9,4 Journal über Archivbenützung 1937.

[74] StaBS-Räte u. Beamte U9,4 Journal über Archivbenützung 1938.

[75] StaBS-Räte u. Beamte U9,4 Journal über Archivbenützung 1934–1935.

[76] Handelte es sich bei diesen Verwandten, die ihr Logis anboten, vielleicht um Hermance Adélaïde Anna Henriette de Budé, die mit einem Jean François, genannt John F. Revilliod (1868–1942) verheiratet war, und deren Adresse die Villa Astana in Nyon war?

[77] Zentralbibliothek Zürich, Nachlass Hans Nabholz 18.23, Emilie Schlumberger-Vischer, 7. 1940–1946.